高校入試情報 / 長崎県の公立高校

2025年度入試 長崎県公立入試 結果総評

2025-09-17更新

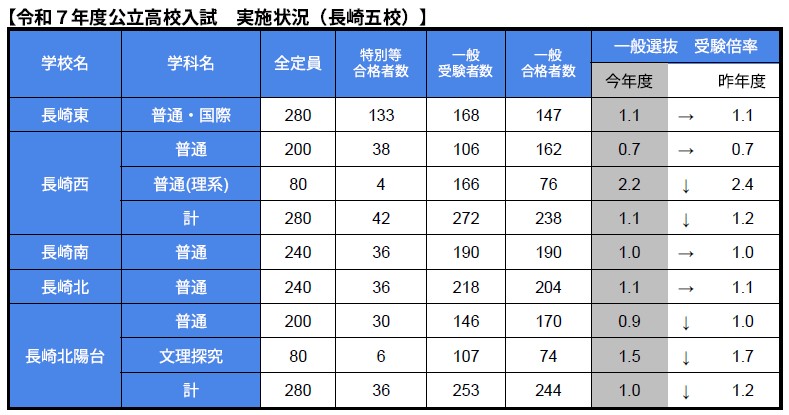

令和7年度入試より、「前期・後期入学者選抜」から「特別選抜・一般入試・チャレンジ入試」に変更され、制度変更後、初めての入試であった、2025年度の公立高校の後期選抜の志願倍率については、例年激戦である長崎西理系コースの倍率が2.2倍と、依然として高倍率となっています。志願者が分散され、「長崎五校」全体の倍率は昨年並み、もしくは微減となりました。

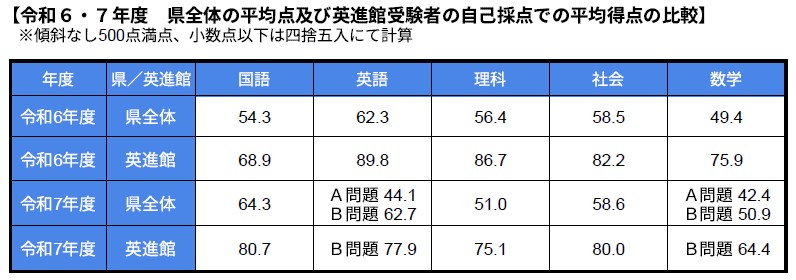

県平均を見てみると、数学・理科が50%台前半、社会も50%台後半と、低い得点率となっております。また、入試制度の変更により、英語と数学の検査問題は、各高校がA問題とB問題から指定することとなっており、長崎五校はすべて、難易度がやや高い、B問題を採択しています。公立入試の問題レベルは適切であるため、早い段階から実践的な問題を解けるようにするために、しっかりとした準備期間が必要です。

長崎県教育委員会から公表されている小問ごとの配点と英進館が推測した採点基準をもとに、自己採点をしてもらいました。英進館生(当日来た方のみ)の集計で作成しております。あくまでも目安としてご覧ください。

※県全体の平均点は、県庁の成績資料より引用しています。また、英進館の受験者のうち、英語と数学のA問題での試験実施者が少ないため、英進館の自己採点基準での平均点は、B問題のみ記載しています。

◆出題傾向

〔国語〕 県平均【64.3点】

大問四題構成である。現代文二題(説明的文章・文学的文章)、古文一題、会話文と複数の資料をもとに答える問題が一題、出題された。記述の配点が本年は全体の33%だった。記述の文字数は、現代文が約30~60字、古文は16字、会話文と複数の資料をもとに答える問題は約100字だった。現代文の記述の文字数がやや多いため、内容を整理しながら、重要なポイントを抑えて読むように心掛ける必要がある。

〔英語B問題〕県平均【62.7点】

1リスニング、2対話文、3広告の読み取り、4長文問題の4題構成。リスニングは今年初めて記述問題が出題された。リスニングの記述問題は日本語の空欄穴埋めのため、練習を行えばしっかり点数がとれる。記述問題が配点の40~50%前後を占めており、特に英作文に関しては早めの対策が望ましい。今年度より、英作文は20語以上、記述するための条件も2つあるため、同形式の英作文を何度も練習する必要がある。

〔理科〕県平均【51.0点】

大問7題。生物・物理・化学・地学の分野ごとに大問2題ずつ出題されていたが、本年度は新傾向の問題として、「防災」をテーマとした地学・物理の分野横断型の問題が20点分出題されている。全体的な構成は、各分野25点ずつで、例年と比べても変わらない。全44問のうち、記述問題が平年より多い6題が出題され、うち1題は、探究型の問題が出題された※。 作図問題は1題のみで、平易な問題であった。基本的な知識から、記述で聞かれていることに正確に答える力まで、幅広い力が必要とされる。

※光の屈折を利用して、見えない部分を見ることができるようにする操作を問う問題

〔社会〕県平均【58.6点】

今年度は、大問数が1題減り、5題で構成されている。歴史1題、地理2題、公民1題、融合問題1題で出題された。基本的な語句を書く問題が全体の40%ほどを占めている。記述の配点は、昨年度までは全体の20%前後であったが、今年度は28%と増加している。基本を徹底的に行い、時間配分に気をつけて解くことが重要である。記述量が増えているため、語句事項を自分の言葉で説明できる力が必要で、早期の準備が大切である。

〔数学B問題〕県平均【B問題50.9点】

大問数が例年の6題から1題減って5題となった。1は小問集合、2は資料の活用や確率、文字式の証明問題、3は関数、4は平面図形、5が思考力を問う問題となっている。例年大問4で出題されており、得点源の一つでもあった「立体図形」が大問として無くなり、点数がとりづらくなった。配点の比率は1が30%を占めており、2~5がそれぞれ15%~20%前後。5は文章量と資料数が多く、読解力で差がつく問題であった。基本的な出題である1~4を取りこぼさないことと、時間がかかる大問5を解くための時間を残すために、素早く問題を解くスピードも重要であった。