高校入試情報 / 高校受験の知識

大学入試のしくみ

■夢の実現のために ~大学入試のしくみ~

2025-06-28更新

1 2026年度大学入試(新課程入試)の概要

現在の高校の授業は2022年度から改訂された新しい学習指導要領に基づいています。したがって、2025年度入試から、新学習指導で学んだ生徒を対象とした新しい入試が行われました。

2 新学習指導要領のポイント

学習指導要領の改訂では「知識の理解の質を高め資質・能力を育む『主体的・対話的で深い学び』」が掲げられ、生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により変化の激しい社会で必要となる力を身につけるための「主体的・対話的で深い学び」の実現が目指されています。

また、近年急速に発展する情報技術を適切に選択・活用することのできるIT人材の育成が政府方針で強調されていることなどを背景に、教科「情報」の科目が再編されました。

「情報Ⅰ」は全ての生徒が履修することとなり、プログラミングやネットワーク、データベース(データ活用)の基礎的な内容が必修化されました。

さらに、数学では「数学C」が新設(復活)され、「数学B」から『ベクトル』、「数学Ⅲ」から『平面上の曲線と複素数平面』の単元が移動しました。「数学B」では『確率分布と統計的な推測』の単元名が『統計的な推測』に名称が変更されました。

地理歴史では新たに「歴史総合」が必修科目として追加され、日本史、世界史での出来事が互いに与えた影響や関連などに注目して近現代史について学びます。

3 大学受験は、3つのタイプに分かれる

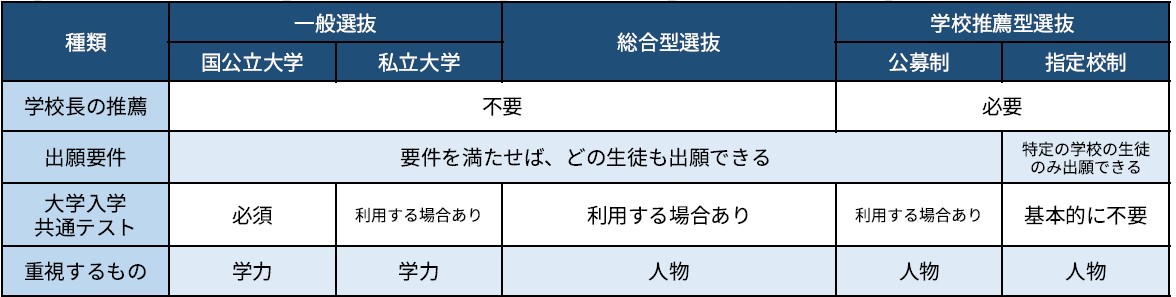

【大学受験は「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」の3つに分かれる】

かつては「一般入試」、「学校推薦」、「AO(アドミッション・オフィス)入試」と呼ばれていました。保護者の方の世代では、一般入試で入学する方が多かったのですが、現在、割合は大きく変わっています。

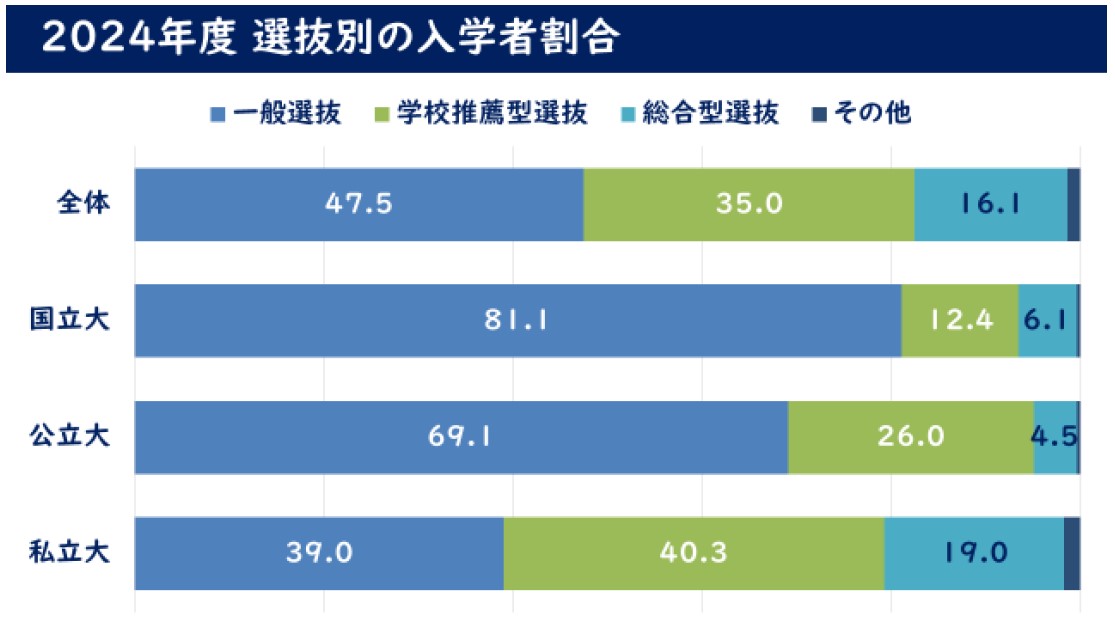

2021年入試では、大学入学者のうち、一般選抜を受けて入学した学生が49.5%と初めて半数を下回りました。学校推薦型選抜と総合型選抜を合わせて50.3%と半数を超えました。※その他の入学方式があるため、一般選抜と学校推薦型選抜、総合型選抜を足しても100%にはなりません。

2024年入試では、一般選抜で入学する割合はさらに下がり、47.5%になりました。私立大学だけをみると、学校推薦型選抜が一般選抜を上回り、学校推薦型選抜と総合型選抜で入学する割合は6割近くに達しています。

国公立大学では一般選抜での入学者が多いものの、国立大学協会は総合型選抜や学校推薦型選抜、国際バカロレア入試などの入学定員を全体の30%まで高める目標を立てています。今後、国公立大学でも一般選抜以外での入学者が増えると考えられます。

【2024年度 選抜方法別 入学者の割合(文部科学省「令和6年度国公私立大学入学者選抜実施状況」より)】

4 2025年度からの大学入学共通テスト

2025年度入試からは学習指導要領改訂に対応した大学入学共通テストとなります。大学入試センターから発表された、2025年度の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)についてまとめます。

(1)「情報Ⅰ」が追加されました。試験時間は60分となっており、試作問題では大問4問から構成されています(全問必答)。

(2)「国語」は現代文で大問が1問追加され、全部で5問となります。それに伴い試験時間が10分延長され90分となります。

(3)「数学Ⅱ、数学B、数学C」では「数学B」の『数列』『統計的な推測』、「数学C」の『ベクトル』『平面上の曲線と複素数平面』の4項目から3項目を選択し解答します。また試験時間が10分延長され70分となります。

(4)地理歴史、公民では「地理総合、地理探究」「歴史総合、日本史探究」「歴史総合、世界史探究」「公共、倫理」「公共、政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」の6科目から最大2科目を選択して解答します。このうち「地理総合/歴史総合/公共」は必修科目を組み合わせた科目となっており、「地理総合」「歴史総合」「公共」の3つの種堕胎範囲から2つを選択して解答します。また、「歴史総合、日本史探究」と「歴史総合、世界史探究」については「日本史(探究)」「世界史(探究)」と「歴史総合」との複合科目として設定されます。

5 一般選抜(共通テスト、個別学力試験)

一般選抜は、主に学力試験による入試であり、通常「大学入試」といえば一般選抜をイメージすることが多い。国公立大学では、1次試験として共通テストを課し、2次試験として大学独自の試験を課しています。私立大学では、大学独自の試験のみで合否を判定する方式と、共通テストの成績を利用して判定する方式とがあります。

(1)大学入学共通テスト

共通テストの出題形式は、マークシート方式です。多くの私立大学が参加していることから、アラカルト方式(各大学・学部が合否判定に用いる教科・科目を自由に設定できる方式)を採用しています。

(2)国公立大学の一般選抜

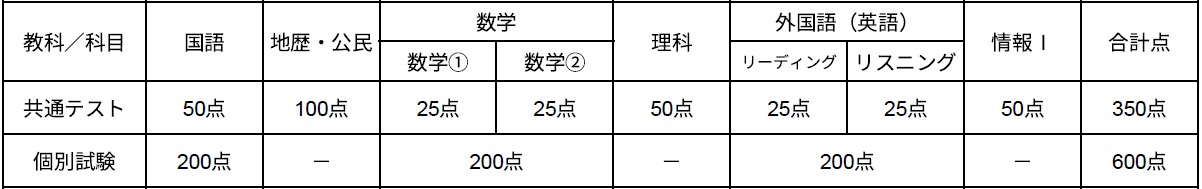

国公立大学の一般選抜では、1次試験として共通テストを、2次試験として各大学個別の試験を課しており、これらの成績をあわせて合否の判定を行います。大学によっては、「傾斜配点」や「2段階選抜」を取り入れているところもあります。

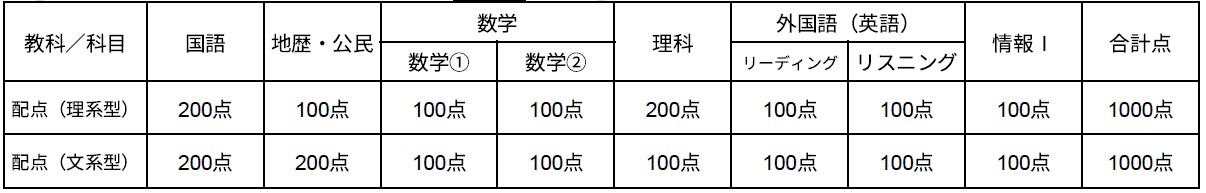

【大学入学共通テスト出題教科・科目、標準的な配点】

①傾斜配点

共通テストの成績を合否判定に利用する際には、各大学が独自の配点を定めることができます。その中でも、2次試験に課されない教科や、学部ごとに専攻する学問分野に関連する教科の配点は高くなることが多いです。九州大学法学部の例でみると、共通テストの地理歴史・公民は100点、国語と数学①と数学②を合わせた数学、リーディングとリスニングを合わせた外国語(英語)は各50点に換算され、2次試験を実施しない地理歴史・公民の配点は高く、2次試験を実施する国語と数学、外国語(英語)の配点は低く換算されていることがわかります。

【九州大学 法学部 傾斜配点(2025年前期日程)】

②2段階選抜

国公立大学の中には、共通テストによって第1段階の選抜を行い、これに合格した受験生のみが2次試験を受けることができるという「2段階選抜」を行っているところもあります。通常は、第1段階で選抜する人数が事前に発表されており(募集人員の3~5倍程度のことが多い)、受験生は共通テストの成績を自己採点してこれを基に出願することになります。大学によっては、共通テストの成績は第1段階の選抜のみに用い、合否判定は2次試験の成績のみで行うところもあります。

◆国公立大学の1次試験(共通テスト)

1次試験(共通テスト)では、文系学部では、外国語、国語、数学2科目、地理歴史・公民から2科目、理科①から2科目または理科②から1科目、情報Ⅰの、合計6教科8科目(または7教科8科目)を課す場合が多い。理系学部では、外国語、国語、数学2科目、地理歴史・公民から1科目、理科②から2科目、情報Ⅰの合計6教科8科目を課す場合が多い。

◆国公立大学の2次試験(個別学力試験)

国公立大学の2次試験は「分離・分割方式」で実施されます。これは、個別学力試験の日程と募集人員を前期日程と後期日程の2つに分けて試験を実施する方式です。なお、一部の公立大学ではこのほかに中期日程の試験を行うところもあります。これによって受験生は2回(または3回)の受験機会が得られることになります。

前期日程の試験で合格して入学手続きをすると、後期日程では合格となる資格がなくなってしまう(中期日程も同様)ので、通常は前期日程で第1志望校に出願することになります(もちろん、前期・後期とも第1志望校に出願してもよい)。

※後期日程について

最近は、募集人員の大部分を前期日程にあてて後期日程の募集人員を少なくしている大学が多く、また、後期日程の募集を行わない大学もあります。岡山大学は2023年度から全学部で後期日程を廃止しました。2016年度から東京大学は推薦入試(学校推薦型選抜)を導入し後期日程の試験を廃止、大阪大学は2017年度からAO入試(総合型選抜)および推薦入試(学校推薦型選抜)を導入し、8学部で後期日程を廃止しました。一橋大学は、2018年度から社会学部と法学部で後期日程を廃止すると同時に、全学部で推薦入試(学校推薦型選抜)を導入し、後期日程は経済学部とソーシャル・データサイエンス学部のみで実施。北海道大学は、2022年度から医学部の後期日程を廃止しました。

(3)私立大学の一般選抜

私立大学の一般選抜は、かつては大学独自の個別試験のみで行われていました。2000年のセンター試験(当時)を利用していたのは242校でしたが、2024年の共通テストは、530校(約9割)の私立大学が利用しています。

私立大学入試の特徴は①何校でも併願が可能である、②複数の大学に合格してもいずれの大学の入学資格も失わない、③ほぼ全ての私立大学が複数の試験日程・試験方式を設けており受験機会が豊富にあることなどが挙げられます。

私立大学の一般選抜の方式にはいくつかありますが、①大学独自の試験のみで合否判定を行う「個別試験方式」、②共通テストの成績のみで合否を判定する「共通テスト単独方式」、③共通テストと大学独自の試験の両方の成績で合否判定を行う「共通テスト併用方式」の3つが代表的です。また、大学の全学部で共通の試験を行って受験生は同時に複数の学部・学科に出願できる「全学部統一方式」を導入する大学もありま。

さらに、上智大の「TEAP(ティープ)スコア利用型入試」のように、英語の外部試験と大学独自の試験を組み合わせた方式を導入する大学も増えています。

また、大学の所在地以外に試験会場を設けて(全国の主要都市で行う場合が多い)受験生が自宅から近い試験会場で受験することができる「地方会場入試」を行う大学も大規模大学を中心に増加しています。2024年度の例を挙げると明治大学は全学部統一入試で札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡、同志社大学は全学部日程・学部別日程で札幌・仙台・新潟・東京・金沢・静岡・名古屋・神戸・和歌山・米子・岡山・広島・髙松・松山・福岡・鹿児島で行っています。逆に、早稲田大学や慶應義塾大学などは地方会場を設けていません。

◆個別試験方式

多くの大学で、この個別試験方式の募集人員が最も多く、最もオーソドックスな試験方式です。個別試験の試験科目は3科目としている大学が多く、文系学部では英語、国語、地理歴史または公民の3科目、理系学部では英語、数学、理科の3科目としている大学が多い。医学部医学科、早稲田大学の理工系学部や慶應義塾大学理工学部などのように理科2科目が必須で計4科目を課している場合もあります。このほかにも、2教科型、1教科型、得意科目重視型などがあります。2教科型は受験する科目が指定されている場合もありますが、受験生が得意科目を選択できる場合や、3教科以上受験して得点の高い科目の成績を合否判定に用いる場合など、大学によってさまざまです。また、入試日程を複数用意して、他大学や同一大学の他学部との併願がしやすいように配慮している大学もあります。

6 総合型選抜

総合型選抜は、2020年度まで「AO(アドミッション・オフィス)入試」と呼称されていた試験方式です。

通常の学力試験による入試と異なり、受験者が「大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)」に合致しているかどうかで合否を判定します。学生の学力不足が問題となっていたことから、2021年度入試からは各大学の実施する評価方法(小論文、プレゼンテーション、口頭試問、実技、教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績など)または共通テスト、いずれかの活用が必須化されることとなりました。学力の3要素を多面的・総合的に評価する選抜方式です。また、入学前教育を積極的に実施している大学も多い。

従来のAO入試は、慶應義塾大SFCが1990年に導入し、その後急速に導入する大学が増加しました。最近では、私立大学だけでなく国公立大学でも総合型選抜の導入が拡大しており、中には女子枠を設ける大学もあります。国公立大学の2024年度入試では、前年度より1校増え105校が総合型選抜を実施しました。

国立大学の総合型選抜の募集人員の割合は、2018年度の4.2%から2024年度には6.9%まで大幅に増加しており、また、公立大学では2018年度の2.5%から2024年度は4.0%とこちらも増加しています。

以前は、AO入試の募集開始時期に制限がなかったために、学生をできるだけ早く確保したいと考えて募集開始時期をどんどん前倒しにする大学が増加しました。しかし「学生の青田買いにつながる」との批判が強くなったことから、2011年度以降はAO入試の出願時期は8月1日以降に制限されるようになりました。2021年度入試の総合型選抜からはさらに遅くなり、出願時期は9月1日以降、合格発表時期は11月1日以降となりました。

7 学校推薦型選抜

学校推薦型選抜は、2020年度まで「推薦入試」と呼称されていた試験方式です。受験者が出身高校からの推薦を受け、高校が発行した調査書と面接や小論文などで合否を判定する試験方式です。多くの大学では、合格した場合は必ず入学するという「専願制」としていますが、他の大学に合格した場合は入学しなくても良い「併願制」を設ける大学も増えています。

2020年度大学入学者選抜実施要項(文部科学省)では、「出身高等学校長の推薦に基づき,原則として学力検査を免除し,調査書を主な資料として評価・判定する入試方法」と記載されていましたが、2021年度入試からは、「原則として学力検査を免除し」が削除され、調査書・推薦書等の出願書類だけでなく、総合型選抜同様に各大学が実施する評価方法等(小論文、プレゼンテーション、口頭試問、実技、教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績など)または共通テストのうち、いずれかの活用が必須化されました。

学校推薦型選抜は、大きく分けて「指定校制推薦」と「公募制推薦」とに分けられます。

指定校制推薦は、大学が指定した高校からのみ出願ができる方式です。これは、高校と大学との間の信頼関係によって成り立っている制度であり、推薦されればほぼ合格できます。ただし、推薦できる人数(推薦枠)が限られているので、推薦を受けるためには高校内での選抜に勝ち残る必要があります。

公募制推薦は、どの高校からでも出願できます。通常は面接や小論文などで判定されるが、共通テストを課される場合もあります。また、高校1年生から3年生の1学期までの全科目の学習成績の状況(旧「評定平均値」)が大学の定める基準を超えていることが出願の条件となっていることが多く、部活動や生徒会活動、ボランティア活動などが評価の対象になることもあります。このほか、総合型選抜同様、女子枠の導入を行う大学も増えています。

また、2021年度入試からは出願受付が11月1日以降、合格発表が12月1日以降に変更されました。入学前教育についても総合型選抜と同様に積極的な実施を求めています。

◆国公立大学の学校推薦型選抜

国公立大学の学校推薦型選抜は基本的に公募制推薦であり、共通テストを課す大学が多い。また、過疎地の医師や教員の確保を目的として、大学卒業後にその地域で就職することを前提にした「地域枠」や「地元出身枠」が医学部や教育学部で実施されているところもあります。

学校推薦型選抜の募集人員の割合は、国立大学では2018年度の12.5%から2024年度は13.1%と増加しました。公立大学では、2018年度の25.5%から2024年度には27.5%といずれも増加しています。

◆私立大学の学校推薦型選抜

私立大学の学校推薦型選抜は、公募制推薦のほか指定校制推薦を実施している大学が多い。また、私立大学の学校推薦型選抜(公募推薦)では、併願が認められている場合もあります。通常の学校推薦型選抜のほか、スポーツ推薦、高度な技術が求められる特別推薦(いわゆる「一芸入試」)などもあります。

9 2025年度大学入学共通テスト

(1)共通テストの志願者数の推移

2025年度共通テストの志願者数は、前年度から3257人増加の495,171人となりました。高等学校等卒業見込者(高3生)は前年度から6,434人増の428,968人、高等学校等卒業者(既卒生)は前年度から3,246人減の64,974人となりました。

(2)共通テストの平均点の推移

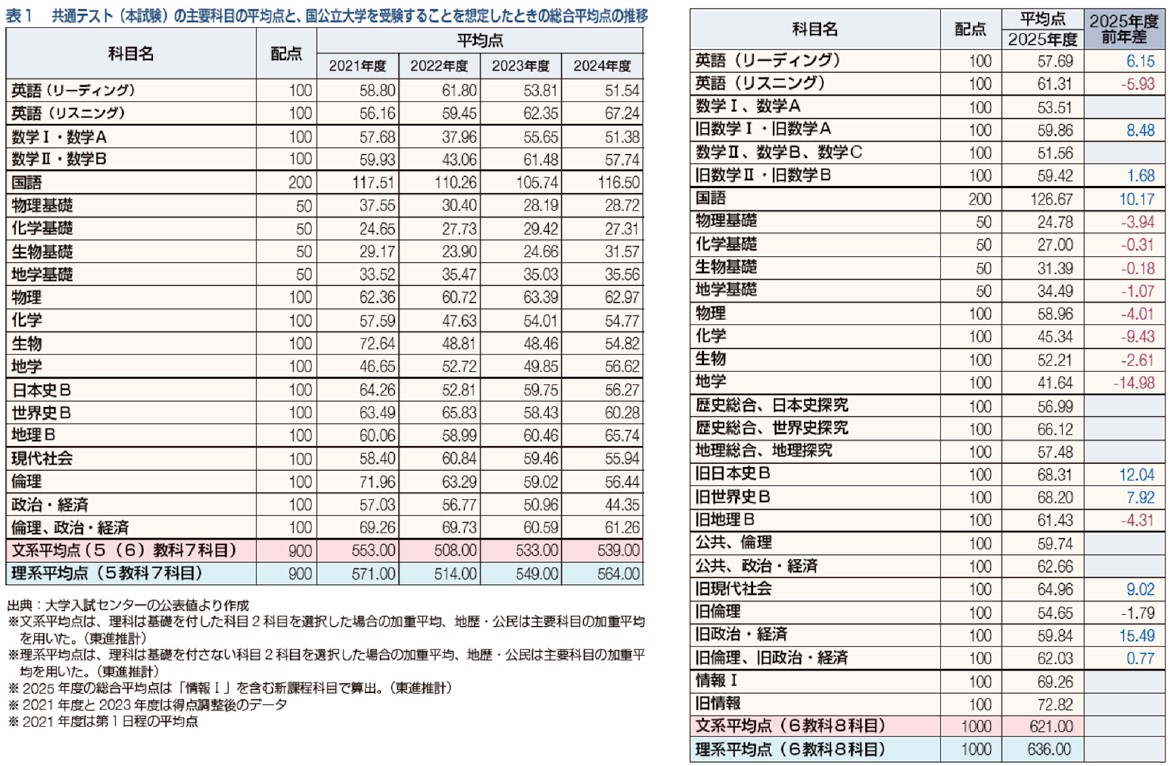

表1は、2024年度共通テスト本試験の主要科目の平均点と 国公立大学を想定した総合平均点を文系と理系について算出したものです。

各科目の平均点を見ていくと、「英語(リーディング)」(100点満点)は前年度から6.15点アップ、「英語(リスニング)」(100点満点)は5.93点ダウンとなりました。「国語」(200点満点)は10.17点のアップ。数学では「旧数学Ⅰ・旧数学A」(100点満点)は8.48点アップ、「旧数学Ⅱ・旧数学B」(100点満点)は1.68点アップとなりました。新課程の「数学Ⅰ、数学A」(100点満点)の平均点は53.51点、「数学Ⅱ、数学B、数学C」(100点満点)の平均点は51.56点となりました。基礎のつかない理科では「化学」(100点満点)で9.43点アップ、「地学」(100点満点)で14.98点ダウンでした。「情報Ⅰ」(100点満点)の平均点は69.26点でした。なお、2025年度は得点調整は行われませんでした。

これらをもとに、理系6教科8科目と文系6教科8科目の総合平均点を算出すると、理系が636点、文系が621点となりました(ともに1000点満点)。

■英進館高等部について

英進館で高校生の学ぶ場は2つあります。一つは東進衛星予備校、もう一つは高等部TZクラスです。ともに、高い学力を身につける指導はもちろん、目標に向かって努力する意欲や姿勢、忍耐力、やり抜く力といった非認知能力と呼ばれる能力を高める指導も行っています。

1 「東進衛星予備校」

全国で10万人以上の高校生たちが東進衛星予備校のシステムを使って、自らの夢の実現の為に日々学習に励んでいます。2025年東京大学815名、九州大学568名、国公立大学の医学部991名をはじめとする圧倒的な合格実績(2025年3月31日時点)は、全て「現役生」のみの数です。

[圧倒的な合格実績を支える東進のシステム]

1 高速学習

東進の授業はおよそ1万種類。その中から、お子様一人ひとりのレベル・目標に合わせて講座を選びます。t-PODの映像配信による授業なので、通常1年近くかけて学習する内容を、1ヶ月程度(1週間に5コマペース)~3ヶ月程度(1週間に2コマペース)で「速習」することができます。学校行事や部活動など、自分のスケジュールに合わせて時間を有効活用できます。

2 スモールステップ・パーフェクトマスター

自分の現在の学力レベルに見合うレベルの講座からスタートし、段階を踏んで必要な学力レベルに到達する「スモールステップ」カリキュラム、「確認テスト」と「講座修了判定テスト」で、習ったことを定着させる「パーフェクトマスター」により、確実に学力を伸ばします。

3 実力講師陣

講師へのこだわり。それは最高の授業へのこだわりです。合格のために何が必要か知り尽くした有名実力講師陣の授業を、受講することができます。

4 担任指導

東進では、担任が「東進模試成績」「受講状況」「合格設計図」などに基づいて合格作戦面談を行い、最適な学習方法をアドバイスします。一人ひとりが抱えている課題をともに考え解決し、お子様のやる気を引き出しながら志望校合格までリードします。

5 高速マスター基礎力養成講座

英単語、英熟語、英文法、計算力、古文単語、古典文法、…など、学力向上に必要不可欠な「基礎学力」を、オンラインで徹底的に暗記・トレーニングします。オンラインなので、いつでもどこでも利用でき、効率よく基礎学力を養成できます。

6 通期講座

東進の実力講師陣による授業で、主に概念や考え方・解き方などを修得します。各講座、90分×20回の授業からなりますが、「高速学習」で集中的に学習することでさらに効果が高まります。各科目、レベル・分野ともに豊富なラインナップから学力を伸ばすための最適な講座を選ぶことができます。

7 過去問演習講座

合格のためには、必要な学力基盤を構築した上で、その「学力」を「得点」に結びつける力が必要不可欠です。「過去問演習講座」で10年分の過去問徹底演習、大問分野別の徹底演習、解説授業を通して得点力を養います。難関国公立大については「添削指導」もあります。

8 志望校別単元ジャンル演習講座

最新のAIを活用した演習講座です。学力診断を元に志望校に合格するために学習すべき単元・ジャンルの問題を、30万問以上のデータベースから探し出し、「必勝・必達セット」として提案します。最新のAIを活用した、一人ひとりに最適な志望校対策を実現する日本初の学習システムです。

9 東進模試

東進模試は偏差値による「相対的な」学力評価だけでなく、「合格まであと何点伸ばせばよいか」が明らかになるため、連続受験することで、次に向けて明確な目的意識と的確な学習計画が可能になり、着実に学力を伸ばすことができます。

さらに、将来についての考えや「夢」や「志」を深めるための大学学部研究会などの「未来発見講座」や、「英語4技能」を鍛える講座もあります。お子様の安全管理のための「登下校メール配信サービス」、保護者様がお子様の受講状況や東進模試成績などをご覧いただける「保護者用学力POS」システムもあります。

2 天神本館高等部TZクラス

特長① 東大・京大・九大・国公立大医学部などの難関大の現役合格を目指すクラスです。

現役合格を果たすための重要な要素の一つは、厳選された大学入試の過去問題の演習に十分な期間、取り組むことです。天神本館TZクラスでは、高校3年の1年間を過去問題の演習と解説授業を行う期間としています。一例ですが、理系進学クラスは、高校2年の2月までに『数学Ⅲ』の単元学習が終了するカリキュラムを組んでいます。

※各高校の授業進度や定期考査の範囲に合わせたカリキュラムではございませんので、予めご了承ください。

特長② 受験の根幹である英語・数学を先取り学習&徹底強化!

英進館天神本館高等部TZクラスは、英語と数学を基幹教科としています。人気の集まる難関国公立大学入試においては、文系学部・理系学部問わず、数学・英語は共通テストでも二次試験でも入試科目として課され、高い配点を占めます。したがって、英語と数学を「早期に」高い学力レベルまで完成させるということが、難関大学合格の絶対条件となります。

特長③ 数学と英語は、教科ごとにクラス編成します。

従来は、「数学と英語の合計点」でのクラス編成でしたが、数学・英語それぞれの点数でそれぞれのクラスを編成いたします。2教科合計でのクラス編成では、数学と英語に学力差がある場合、一方の授業のレベルが自分に合わず、学習効果が半減する可能性があるためです。英語・数学ともに、同レベルの学力を持つライバル同士で切磋琢磨できる環境をみなさんに提供いたします。

特長④ 1教科(週1日)からご参加いただくこともできます。

天神高等部TZクラスは、数学と英語の2教科(週2日)参加していただくことを基本としています。また、土曜日に開講する「東大クラス」や「ハイレベルクラス」にも参加(週3日)し、さらなる実力アップを目指してもらいたいとも考えています。しかし、諸事情により週2日(3日)通うことがどうしても困難な方もおられると思います。1教科(週1日)だけのお申し込みも受け付けます。ただし、週1日(1教科)のみの方であっても、年に3回あるクラス分けテストは、必ず数学・英語の2教科とも受験していただきます。