中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析

【熊本県】熊本大学教育学部附属中学校

傾向・難易度・対策 *2023年度入試

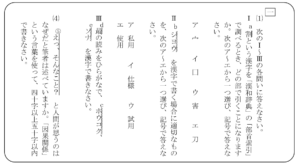

◆国語◆

【傾 向】

2022年同様、試験時間は社会と合わせて45分、問題用紙は2枚であった。2023年は2022年同様1つの文章を読んで答える問題であった。知識事項に漢和辞典の使い方、同音異義語の問題が出題された。文章は岡部聡著『誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち』からの出題であり、大問は2題、大問1は論説文の文章問題、大問2では大問1の文章のもとになった本を推薦するスピーチ構成メモと、メモをもとにした班での話し合いの様子から問題が出題された。

【難易度】

難易度は例年通りであるが、文章問題では、40~50字の記述問題が1題、30~40字の記述問題が1題、10~20字の記述問題が1題と長い記述も出題されており、読解力だけでなく、記述力も試される。また、文章や資料から必要な情報を読み取る問題が出題されており、時間内に必要な情報をすばやくみつけ、文章でまとめる力が求められる。記述問題では、指定語句などの細かい条件がある点にも注意するべきである。

【対 策】

記述量が多いため、限られた時間ですべての問題を解ききるために、時間を意識して問題を解く習慣をつけておく必要がある。文章題以外にも、基本的な語句・文法の問題も毎年出題されるため、確実に得点できるように漢字の読み書き、語彙力はしっかりと身に付けておきたい。文章題においては、長い記述も落ち着いて解けるように、日頃から問題をよく読み、条件を守って記述する練習を繰り返し行うことが重要である。

〇こんな問題が出ました

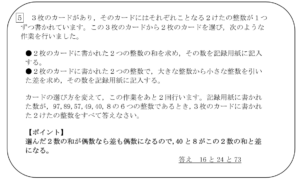

◆算数◆

【傾 向】

全体の構成は、大問数が5題と昨年より2題増えたが、設問数は昨年より1題減って11題であった。大問1は計算問題が3題。大問2は小問集合が3題で、平面図形、角度、体積・水量の問題と標準的な問題が出題されたが、昨年のような文章量が多い問題は出題されなかった。また今年もここ数年出題された記述の問題は出題されなかった。

【難易度】

大問1の計算問題と大問2の(1)~(2)については、中学受験の標準的なレベルの問題であり、全問正解をしっかりと狙いたい。大問5は条件をあてはめていきながら適切な解を探し出す必要があるため、試験時間も考慮すると難易度が高い問題であった。

【対 策】

計算問題や受験算数の典型的な問題を速く正確に解けるよう充分に学習する必要がある。また、資料や条件をよく読み取ったうえで、正確に情報分析・判断をする練習が必要。数年前まで記述問題が出題されているので、解答までのプロセスをきちんと書いたり、自分の考えを文章で説明したりする練習をしよう。また、過去の問題では、図形に関する問題やグラフに関する問題に難問が多いため、これまでの国私立中オープン模試やテキストの復習を行い幅広い知識を身につけ,どんな問題が出ても対応できる必要がある。

〇こんな問題が出ました

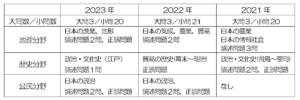

◆社会◆

【傾 向】

大問1が地理分野、大問2が歴史分野で、昨年度に続き大問3が公民分野からの出題となった。小学6年生での学習の順序が、公民→歴史の順になったことを反映していると思われる。小問数に関しては1問減少したが、論述問題の出題数は増えた(4問→5問)。

【難易度】

学校の教科書に基づいた出題であったが、かなり深く読み込み、内容を理解していなければ答えにくい問題も出題された。論述問題では、多くの地図や資料を使って答えを考えさせるような、受験生の思考力・表現力を問う問題が出題される。一方で基本語句を答える問題もあり、確実に知識を押さえておく必要がある。解答する時間的な面で余裕はあるが、論述問題をはじめ解答を導き出すための実力が試される問題も出題されるのでしっかり準備しておかないといけない。

【対 策】

地理分野については、論述問題に備え、教科書・地図帳や写真・図・グラフから読み取れること、また、そこから見える問題点や解決方法を、自分の意見で答えられるようにしておかなければならない。歴史分野に関しては、論述問題に備え、教科書の写真・図・資料とその時代の特色を理解することが重要である。地理・歴史・公民に共通して、しっかりと知識事項が定着しているか問う問題も多くあるため、基本語句の復習を怠らないようにしよう。

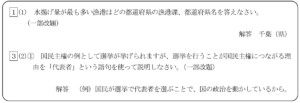

〇こんな問題が出ました

◆理科◆

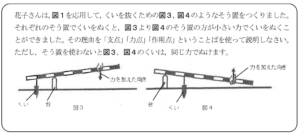

【傾 向】

試験時間は、2017年より算数と理科を合わせて計45分で実施されている。出題範囲は教科書の内容を超えることはないが、日常的な現象に対する知識やその応用例について、実験・観察の理解度を問う問題がよく出題されている。令和5年度の記述問題は4問であり、昨年大幅に減少したが、例年レベルの出題数に戻った。問題文を注意深く読んで理解しなければ解けないという点において、傾向は大きく変わらない。

【難易度】

実験・観察に関する問題では、例年「実験・観察の手順・内容の理解」「得られたデータに基づく考察」「身近な現象に関する理解・応用例」といった基礎に加えて応用まで問われるため、解答を導くために幅広い知識が必要である。また、観察力・思考力や記述力も要求される。ただし、知識や出題分野、出題レベルの難度はさほど高くない。しかし、試験時間の割に文章量が多く、題意を速く正確に読み取る力が必要である。その点で難度は高いといえる。

【対 策】

思考力・表現力を身につけるためには、日頃から学校での実験・観察授業には積極的に取り組み、身のまわりの日常的な現象に興味を持ち、それらをより深く探究して自分の言葉でまとめていく姿勢が必要となる。入試レベルの問題の予習復習に際して、英進館のオリジナルテキストである「完全攻略本」を解き、語句・重要問題の反復練習をし、基礎知識の徹底と幅広い知識・解法を習得し、他者に説明できるようになるまで落とし込むことが合格への最大の決め手となる。

〇こんな問題が出ました