中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析

【鹿児島県】鹿児島大学教育学部附属中学校

傾向・難易度・対策 *2024年度入試

※国語は著作権の関係で、掲載しておりません。

◆算数◆

【傾 向】

大問数は例年の大問1が大問1と2に分かれる形で出題され、6題に増えた。大問1では、計算問題が5問、2行~数行の文章からなる小問が5問出題され、大問2では平均、割合、場合の数、速さの単元から数行の文章題が出題された。大問3では例年の大問2で出題されていた角度や体積を問う図形問題が出題されたが、例年の作図問題は出題されなかった。大問4は比例・反比例の問題。大問5は容器と水量の問題。大問6はグラフの読み取りの問題で、2つのグラフから読みとれることを比較させる記述問題が出題された。

【難易度】

問題が冊子化され、大問も1つ増え、近年頻出の、「表やグラフ」から情報を読み取る問題が、大問4~6の全てで出題されてはいたが、小問数にはほとんど変化がなく難易度は昨年通りであった。しかしながら、「表やグラフ」から情報を読み取る問題が増えたため、読解力や記述力をより問われる傾向になっていた。例年通り、出題されている問題の難易度は、「公式や教科書の知識をそのまま適用して解く」レベルの問題から、複数の単元の知識が必要な問題や、思考力を問われる問題、記述力を問われる問題など、幅広い分野から出題されている。もちろん、基本的な計算問題は僅か1問の失点も致命的となるので注意が必要。

【対 策】

頻出単元(速さ、割合、比、平均、規則性、角度、面積、体積など)は、まず基本をおさえ、多種多様な入試レベルの問題にあたっておく必要がある。特に、近年多く見られる問題文が長い問題や「表やグラフ」が与えられている問題、条件が複雑な問題などを解くにはかなりの時間がかかる。また、試験時間が30分と短いので、時間配分にも気をつけたい。日頃から時間を計って演習する習慣をつけよう。

〇こんな問題が出ました

◆社会◆

【傾 向】

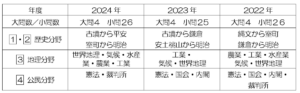

2024年度は大問4題、小問26問で構成されており、昨年度より1問増加した。大問1・2が歴史分野、大問3が地理分野、大問4が公民分野という大問構成であった。歴史は、大問1が古墳時代から平安時代まで、大問2が室町時代から明治時代までを中心とした出題であり、昨年同様に大正時代以降の出題はなかった。大問3の地理は、日本の農業、工業、気候を中心にした問題であった。また、世界地理として、日本からの距離が最も遠いアメリカの国旗を選ぶ問題が出題された。大問4は教科書改訂後、鹿児島県に関する問題は出題されず、学校の履修に合わせて、憲法や政治を中心とした公民分野の問題が出題されており、この傾向は続くと予想される。

【難易度】

昨年度同様、公民分野が出題されたが、全体的に基本的な問題が多く、難易度は例年通り小学校の教科書に準拠した内容。しかし、各分野で図版資料やグラフなどが多用されており、記述力や正確な知識が求められている。また、今年度6問出題されている論述問題は、いくつかの資料(特にグラフ)を読み取り、条件にそった記述ができるかどうかが社会の得点の鍵となる。

【対 策】

地理分野は日本の農林水産業・工業・国土・貿易などを幅広く学習し、世界地理分野も注意が必要である。歴史分野は、各時代別の主要な人物・政治・文化の内容を確認し、その流れをしっかりと把握しておくこと。公民分野は、特に憲法や政治に関する学習をすることが必要である。各分野、図版資料やグラフが多用されているので、日ごろから読み取りや記述問題に慣れておくことが対策となる。

〇こんな問題が出ました

◆理科◆

【傾 向】

地学・物理・生物・化学の各分野から、均等に大問1題ずつ計4題出題されている。小問数は20問、うち記述問題2問、作図問題が1問出題された。大問1は「人体のつくり」、大問2は「月の公転と満ち欠け」、大問3は「てこのしくみとつり合い」、大問4は「水溶液の濃度」に関する出題で、各大問とも基礎知識と基礎知識を用いて解答する問題が問われている。大問3、大問4は計算問題の出題が見られた。また記述問題、作図問題に関しては例年より出題数が減っていた。

【難易度】

基本事項や基礎知識確認を中心に出題されている。また、今年は選択記号問題が多く見られ、より正確な知識を理解しているかどうかが試された。物理分野、化学分野においては出題頻度の高い「てこのつり合い」の計算問題、「水溶液の濃度」の計算問題も出題された。

【対 策】

4分野・全単元の基本事項、基礎知識を抜けなく学習していくことが必須である。また、今年は記号問題の出題も多く見られたため語句を覚えるだけでなく、語句の意味や定義も理解する必要がある。まずはテキストに記載されている語句の確認、それに加え語句の意味や考え方を覚えていく必要がある。また、基礎的な知識事項だけでなく頻出の計算問題、グラフや作図問題についても書いて練習し、問題の解き方を定着させていく必要がある。基本的な問題を出題する、他県の国立大学附属中学校や私立中学校の入試問題も練習として活用しよう。

〇こんな問題が出ました