中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析

【大分県】大分大学教育学部附属中学校

傾向・難易度・対策 *2024年度入試

◆国語◆

【傾 向】

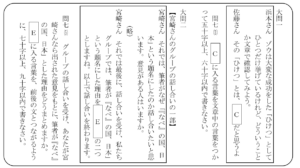

2024年度の問題構成は、文章問題2題構成であり、文章種別は物語文と説明文であった。また、いずれも設問の後半では「話し合いの様子」から出題され、ただ文章を読むだけでなく、確かな理解力が必要とされる。以前までの大問3題構成のころに比べると、近年は読解問題+状況の把握能力を記述で問う問題の出題が続いており、今年度も50字~60字、70字~90字といった長めの記述問題を空欄の前後を参考に解答していく必要があった。また、漢字・知識分野では漢字の書き取り問題だけでなく、慣用句や敬語の問題など、幅広い分野からの出題が見られた。

【難易度】

大問1の「星新一」の文章は比較的読みやすく、例年よりも取り組みやすかった受験生も多かったと思われるが、大問2の「なべ料理」についての文章は複数の資料が用意され、文章の読解だけでなく、表やグラフを読み取る力が求められたため、難易度は高かったと思われる。ただ、総合すると例年並みの難易度だと考えられるので、落ち着いて臨んだ受験生にとっては大きな衝撃は無かったのではないかと思われる。

【対 策】

宮崎大学教育学部附属中学校においては「過去問」を公にしていないので、対策が取りづらい問題が多い。しかしながら、中学入試に向けて読解問題への取り組みや、知識の習得をしっかりと進めてきた受験生であれば、特別な対策は不要である。また、宮大附属中しか受験しない場合でも、各私立中学のプレテスト等を受験して経験を積んでおきたい。

〇こんな問題が出ました

◆算数◆

【傾 向】

ここ数年の問題数は、大問数は5問、小問数は20問前後という構成で、試験時間が50分となっている。大問1は例年「小問集合」となっており、計算問題が3問、残りは「割合と比」「速さ」「場合の数」「平面図形」「立体図形」などが出題される。大問2~5は毎年さまざまな単元が出題されている。最近の出題単元を並べると、今年度は「立体図形(さいころ)」「和と差」「速さ」「図形の移動」、昨年度は「資料の活用」「速さ(水槽)」「立体図形」「図形の回転移動」となっている。また、会話形式での出題も見られる。特に、今年度は大問2以降の大問4つのうち2つが会話形式での出題となっていた。さらに、記述での解答を求められる問題も出題されていた。

【難易度】

基本的な小学校内容のレベルから、一般的な私立中受験算数レベルの問題まで、幅広い難易度の問題が出題されている。基本的な問題が多い中に応用問題が数問あり、そこでの得点が合格につながっていくと思われる。基本問題は確実に得点すること、そして応用問題は半分以上正解できるくらいの得点力がほしいところである。平均点は非公表ではあるが、合格するためには8割以上の得点が必要であると考えられる。しっかりと受験に向けての準備をしてきた生徒にとっては見慣れた問題が多いと言えるので、ミスをせずに確実に得点をしていく力が求められる。

【対 策】

まずはテキストのすべての単元をしっかりと復習し、確実に得点できるように準備しておくことが大切である。また例年の傾向を考えると,会話形式の問題への対策もしておきたい。日頃から問題を解く際に途中の計算式をきちんと書き、解き方の流れがわかる解答作りを心がけるとよいだろう。さらに、同じような会話形式の入試問題や練習問題を解き、問題に慣れておくことも大切である。家庭学習では、保護者に自分の考えを説明してみたり、保護者の方から「この式はどういう意味なの」と質問を投げかけたりするのも良いと思われる。

〇こんな問題が出ました

◆社会◆

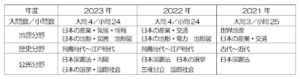

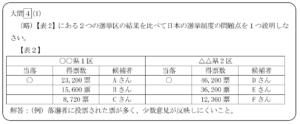

【傾 向】

地理は幅広い単元から総合力が問われる。歴史について、昨年度に続いて今年度も江戸時代までの出題であった。公民分野は昨年度同様に教科書から幅広く出題された。全体としては昨年度と大きな変更点はなかった。(社会と理科を合わせた試験時間60分の各50点で試験が行われる。)

【難易度】

全体的に教科書レベルの基本的な知識を問う問題が中心であるが、グラフ・表・地図などを正確に読み取る能力が要求される。記述問題は4問出題され、基本的な知識を問う問題が多いが、思考力を測る難易度のやや高い問題もあった。地歴公民とも教科書を丁寧に読んで、基本的な語句問題への対応力を身につける必要がある。物事の相関関係や因果関係を論理的につかみ、論述の練習を積まないと難しい。(※平均点の公表なし)

【対 策】

語句や記号問題については、地歴公民分野ともに教科書内容の基本問題で構成されている。単純暗記ではなく、理解を伴った暗記が必要である。また、都道府県の形や島の名前も出題されており、地図をよく見ながら学習することが重要である。メディアや選挙など、実社会で問題になっていることも出題されており、社会に関心を持ちながら学習を進める必要がある。

〇こんな問題が出ました

◆理科◆

【傾 向】

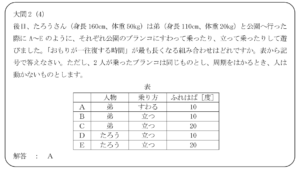

2023年度は、大問1が『植物のふえ方となかま』、大問2が『ふりこの運動』、大問3が『地層』、大問4が『水溶液と物質の性質』からの出題であり、たろうさんやはなこさんが実験や観察を行って、その最中に思った疑問点が問題になっていた。記述問題は計5題出題されており、ただ知識を問うだけではない、知識と合わせて問題を読み取る力・思考力・表現力が必要となる問題が多く見られた。

【難易度】

難易度は例年並みであった。しかし大問1の記述問題・大問2の身の回りのものに置き換えて考えるような問題も出題され、実験結果から読み取れることと自分の持っている知識・経験を合わせて答えるような、自分の考えを上手にまとめることが求められる問題があったため、「理科は暗記!」といった勉強をしてきた生徒には、解きにくいと感じられたかもしれない。普段の勉強から「なぜそうなるのか?」を意識し、実際に身の回りのものを使い実験や体験をすることで、学習内容に興味・関心を持って取り組んでほしい。

【対 策】

まずは小学校の教科書レベルの知識を問う内容でしっかり得点することが前提になるため、教科書のすみずみまで理解しておくことが必要である。また例年同様に、計算問題の出題がほとんどなく、実験・観察をもとにした記述問題や思考問題に対応する力が求められる。近年増え始めた総合問題に対応するためには、普段からニュース・新聞等に目を通し、理科に関する興味・関心を高め、身の回りの事例を理科的に説明できる力をつけておくことが望まれる。

〇こんな問題が出ました