中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析

【鹿児島県】ラ・サール中学校

ラ・サール中学校のHPは→こちら

2025-06-20更新

2025年度入試データ

| 入試日 | 合格発表日 | ||||||||||||

| 1月25日 | 1月28日 | ||||||||||||

| 募集人数 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||

| 男子 | 160 | 男子 | 545 | 男子 | 498 | 男子 | 非公表 | ||||||

| 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||

| 国語 | 60 | 100 | 男子 | 70 | 男子 | 22 | 男子 | 48.2 | 男子 | 42.8 | |||

| 算数 | 60 | 100 | 100 | 35 | 69.9 | 56.0 | |||||||

| 社会 | 40 | 50 | 41 | 11 | 30.1 | 27.1 | |||||||

| 理科 | 40 | 50 | 45 | 15 | 29.7 | 25.4 | |||||||

| 合計 | 300 | 242 | 148 | 177.9 | 151.2 | ||||||||

学校の特色

- キリスト教の精神に基づく人間教育。

- 塾に通わずに高度な学力を身につけられる。

- 全国から生徒が来ている。寮生活などを通じて多様な価値観を学ぶことができる。

- 部活や行事が充実している。

- 卒業生の絆が強い。

- 外国人による少人数英語授業が週2時間6年間ある。

学校情報

- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設費・制服代などすべて)の合計

150,000円 - 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・教育充実費・施設費・積立金などすべて)の1か月の合計

62,830円 - 特待制度

なし - 学生寮

1学年の定員:120名

入寮時納入金合計:100,000円

毎月の納入金合計:73,000円

高校進学情報

高校からの入学定員:50名

高校1年まで中高一貫クラス

高校2年から高校からの入学者との混合クラス

主な大学の入試推薦枠

早稲田大学、東京理科大学など。

主な大学の合格実績

こちらをご確認ください。

大学進学情報

- 国公立医学部医学科41(現役19)

- 私立医学部医学科49(現役11)

- 東大42(現役29)

- 京大8(現役4)

受験生へのアピールポイント!

全国から集まる友人と一緒に、雄大な桜島の姿を見ながら勉強や部活に打ち込んでみませんか?

刺激を与えてくれる友人、先輩、先生に囲まれて、自分の夢に突き進んでみませんか?

ラ・サールなら、勉強は学校だけで完結します。

放課後の空いた時間を好きなスポーツや活動に使えます。寮に入れば自然と人との付き合い方を学ぶことができます。

このような経験を共有することで一生の友人もできるのです。

皆さんとの出会いを待っています。

傾向・難易度・対策

◆国語◆

【傾 向】

2025年度の問題構成は、文章問題2題と漢字の問題1題の3題構成であり、文章種別は説明文と物語文であった。文章問題は記号選択問題が7問・抜き出し問題が2問、漢字の書き取り問題5問、記述問題6問で構成されていた。記述問題は、字数制限なしが1題、50字指定が1題、60字指定が1題、90字指定が2題、125字指が1題出題された。

【難易度】

大幅な傾向の変化はなく、文章題はどちらも読みにくいものではなかった。記述問題は、根拠を本文から適切に読み取り、それをもとに自分で組み立てなければならない。ただし、文章中の言葉を使いながらつなげて答えていく従来のラ・サール中の傾向通りのものも出題されていた。対策を重ねてきた受験生には取り組みにくい問題ではなかったと考えられるが、受験者平均42.8点と全体としての難易度は高く、しっかりとした対策が必要である。漢字の書き取りは、書きやすいものと書きづらいものがはっきりとしている。

【対 策】

第一に要求されることは記述問題への対策である。ラ・サール中の記述問題を解くには、記述の材料を文章中から確実に抜き出し、設問条件に合わせてまとめるという能力が要求されるため、記述のパターンを意識した練習が必要である。当然、基本的な問題をミスなく解くことは最低条件である。漢字・語句問題の対策では、幅広い知識の習得が必要である。漢字・語句問題の得点率が全体の20%近くを占めていることを考えれば、大きな得点源となり、ラ・サール対策では欠かせない出題分野と言える。小学生で習う漢字からなる熟語であるが、言葉を知っていないと書けないものも出題される(大問3⑮の「借景」など)。日頃より、語彙を増やす努力を怠らないことが肝要である。

◆算数◆

【傾 向】

ラ・サール中の入試問題は,配点や問題形式など,傾向がはっきりしているのが最大の特徴である。出題単元は,大問1計算問題3問,大問2小問集合,大問3割合(食塩水のやりとりに関する問題),大問4平面図形(辺の比と面積比の問題),大問5場合の数(条件を満たす整数の問題),大問6立体図形(電灯光線による影の問題)が出題されており,過去問に類似した問題も出題されている。

【難易度】

受験者平均点は昨年55.7点,今年56.0点で難易度はほぼ変わっていない。

1枚目はラ・サール中受験生にとっては取り組みやすい問題が出題されているが,2枚目は得点しやすい問題とそうでない問題を見極め,時間配分に注意して解き進める必要がある。大問1を確実に得点し,そこからの上積みが重要となってくる。

また,各大問については,大問2の(2)の角度の問題では,折りまげる前の図形をかいて考えること,大問3の食塩水のやりとりに関する問題では,やりとりの図をかいて与えられた条件を整理して考えること,大問4の平面図形の問題では辺の比と面積比の関係を整理して考えること,大問5の場合の数の問題では倍数判定法を利用して場合の数を考えること,大問6の電灯光線による影の問題では平面図形にかき起こして相似な図形を考えることが解く上で必要なポイントとなった。

自分で図をかいて考える問題もあったため,時間配分に注意し,特に大問3以降の問題をどの問題から優先して解くかを考えて取り組めたかが,得点の差に繋がった。

【対 策】

ラ・サール中の対策は,過去のラ・サール中の入試問題をくり返し学習することが最も効果的である。過去の入試問題と類似の問題が出題されることもあるため,英進館の『ラ・サール攻略本』で単元別に反復して解法をしっかりと定着させることが最大の対策となる。

◆社会◆

【傾 向】

ラ・サール中は、例年大問4問構成となっている。大問1で時事的な内容が出題され、近年の社会情勢について把握することが要求される。大問2は地理、大問3は公民、大問4は歴史からの出題である。昨年は大きく傾向が変っていたが、今年は大問毎に各分野から出題する以前までの傾向に戻っている。

【難易度】

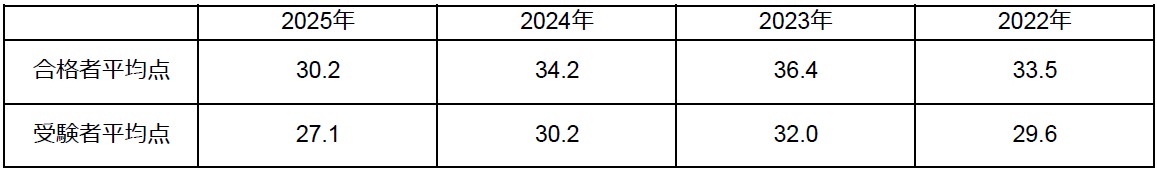

今年度の受験者平均点は27.1点(昨年30.2点・一昨年32.0点)、合格者平均点は30.1点(昨年34.2点・一昨年36.4点)で、昨年度や一昨年度よりも難易度が上がっている。その理由として、選択問題の複雑化が挙げられる。昨年度までの選択問題はほぼ4択問題であったが、今年度は大問1に10択問題が2問、大問3に7択問題が3問・6択問題が1問、大問4でも6択問題が2問出題されている。また両解・全解の設問が31問中10問(昨年48問中0問・一昨年43問中8問)と3分の1を占めており、全体的に得点を積み上げづらい出題形式であった。

【対 策】

日頃の学習により、正確な知識を身につけることが最重要である。ラ・サールの特徴的な問題、いわゆる地理分野の都道府県の特色(地形・産業・形・都市)や、歴史分野の年号・時代を判別する問題、条件付き正誤問題、公民分野の時事的内容に関連した国内・国外の出来事に関する問題をいかに徹底できるかが得点の鍵となる。過去問を使って、傾向を掴んだ上で学習することが必須である。加えて、時事的問題を解くためには、普段から新聞などに親しみ、ニュースに興味をもつ習慣がラ・サール攻略に役立つ。また、思考力問題への対策は、他校の過去問も用いて数多く練習することが効果的である。

◆理科◆

【傾 向】

大問数は4題だが、ラ・サール中の場合、1題の大問の中が<A>~<C>の1~3ブロックに分かれていることがよくある。今年度は大問1の地学と大問3の化学、そして大問4の物理がこのようになっており、題材からすると実質9題の問題を解くことになる。今年度の配点は地学が10点、生物が12点、化学が14点、物理が14点であった。また出題方式については作図・記述問題が出題されておらず、記号・短答式・計算問題だった。

【難易度】

難易度は昨年度と同程度だが、計算が必要な問題の割合がかなり高かった。地学で2問、生物で3問、化学で5問、物理で9問も計算させる問題が出題されている。特に化学と物理は「溶解度・中和」・「音・金属の膨張」について問われ、問題の細かい設定を把握しながら解答してく必要がある難易度の高い問題だった。

【対 策】

問題の難易度や見た目の出題形式は年度によって異なる。対策としては,全分野をまんべんなく学習するとともに,できるだけ多くの過去の問題を解いておくことが必要である。もちろん、基礎知識・基礎理解は重要だが、演習のレベルを下げるべきではない。また小6の夏休み以降、いろいろな中学校の応用問題も活用して思考力を鍛える必要がある。過去問演習の中では、今年度の問題よりさらに難しい問題にも出会うことになる。わからないところを残さないように、復習・質問を欠かさないように丁寧に学習してほしい。