中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析

【福岡県】久留米大学附設中学校

久留米大学附設中学校のHPは→こちら

2025-06-13更新

2025年度入試データ

| 入試日 | 合格発表日 | ||||||||||||

| 1月25日 | 1月28日 | ||||||||||||

| 募集人数 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||

| 160 | 男子 | – | 654 | 男子 | 371 | 非公表 | 男子 | 非公表 | 211 | 男子 | 非公表 | ||

| 女子 | – | 女子 | 283 | 女子 | 女子 | ||||||||

| 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||

| 国語 | 60 | 150 | 男女 | 非公表 | 男女 | 非公表 | 男女 | 88.4 | 男女 | 78.0 | |||

| 算数 | 60 | 150 | 106.7 | 77.9 | |||||||||

| 社会 | 45 | 100 | 52.9 | 43.0 | |||||||||

| 理科 | 45 | 100 | 57.1 | 45.7 | |||||||||

| 合計 | 500 | 401 | 267 | 305 | 245 | ||||||||

学校の特色

- 真に国家社会に貢献しようとする為他の気概をもった誠実・努力の人物の育成を目標とし、豊かな人間性と優れた学力とを備えた生徒の育成に努めています。生徒の自主性を重んじ、高い学力とともに生徒の全人的成長を大切にしています。

学校情報

- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設費・制服代などすべて)の合計

300,000円

- 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・教育充実費・施設費・積立金などすべて)の1か月の合計

54,200円

- 特待制度

なし - 学生寮

1学年の定員:約30名(男子寮のみあり)

入寮時納入金合計:30,000円

毎月の納入金合計:38,400円

高校進学情報

高校からの入学定員:男女合わせて40名

高校1年まで中高一貫クラス

高校2年から高校からの入学者との混合クラス

主な大学の入試推薦枠

早稲田大学5名、慶応義塾大学2名 など

主な大学の合格実績(2025年4月時点)

| 国公立大学 | 私立大学 | 医学部医学科 | ||||||

| 東京大学 | 38名 | 早稲田大学 | 42名 | 九州大学 | 22名 | |||

| 京都大学 | 10名 | 慶應義塾大学 | 15名 | 佐賀大学 | 8名 | |||

| 九州大学 | 33名 | 上智大学 | 6名 | 長崎大学 | 4名 | |||

| 一橋大学 | 4名 | 明治大学 | 24名 | 熊本大学 | 4名 | |||

| 神戸大学 | 2名 | 中央大学 | 11名 | 東京大学 | 2名 | |||

| 大阪大学 | 5名 | 法政大学 | 13名 | 広島大学 | 2名 | |||

| 広島大学 | 3名 | 東京理科大学 | 22名 | 鹿児島大学 | 2名 | |||

| 熊本大学 | 5名 | 同志社大学 | 16名 | 京都大学 | 1名 | |||

| 長崎大学 | 5名 | 西南学院大学 | 3名 | 大阪大学 | 1名 | |||

| 合計 | 150名 | 合計 | 232名 | 合計 | 88名 | |||

大学進学情報

- 国公立大学その他 166名

東京大学38名・九州大学33名・京都大学10名 等

- 医学部 国公立大学63名

九州大学22名・佐賀大学8名・長崎大学4名・熊本大学4名・東京大学2名・京都大学1名

- 私立大学(防衛医科大学を含む)25名

受験者へのアピールポイント!

自由な校風の中、生徒の皆さんの人としての成長と高い学力の定着のために私たちは尽力します。努力する皆さんを全力で支えます。「東大にも医学部にも強い附設」のさらなる確立を目指し、努力してまいります。附設で一緒に頑張りましょう。

傾向・難易度・対策

◆国語◆

【傾 向】

▢全体の構成は、例年どおりの大問四題構成であった。大問一は、二年連続で200字作文が出題された(ちなみに入試で聞き取りが出題された直近は三年前の2023年)。「子供の偉大さから学ぶの図」という四コマ漫画A・Bの二つを通し、大人のブタが子供のブタから学んだことを自分の言葉で説明する問題であった。大問二は例年どおり、漢字・語句の問題で、幅広く語彙力を問う問題であった。大問三が随筆文、大問四が小説文であった。文章題における記述問題は、大問三では、与えられた説明文の空欄を埋める形式の問題が五問出題された。字数指定は三十字以内のものが一問で、残りは五字以内・十字以内・十五字以内・三十字以内であり、一問につき二つの空欄を埋める問題が三問出題された。大問四では、与えられた説明文の空欄を埋める形式の問題が三問、通常の記述問題が一問出題され、字数指定のないものが三問、二十字以内のものが一問で、全体としても記述の量は例年よりも少なかった。大問三は、林進「森の心 森の知恵」という作者のある山村での体験を通して得られた、環境問題への考察を述べた随筆文であった。大問四は、蟹江杏「あの空の色が欲しい」から出題された。言葉でうまく表現できなかった自分の思いを絵で表現できた、という少女の心の成長を描いた小説文であった。

【難易度】

大問一の作文問題は、四コマ漫画A・Bの意味を理解した上で、A・Bに共通することを書く必要があり、抽象化する能力が問われた問題である。次に大問二の漢字・語句・文法の知識を問う問題は、例年どおり幅広い範囲で出題されており、本年度も、語彙力が乏しいと正解を得るのは困難な問題があった。特に問一②の「便」という漢字を含む二字の熟語を考える問題は難しかった。大問三の問九は文章全体の構成をとらえて答える、難しい問題であった。また、大問四の問七は、内面を外見でとりつくろう主人公の様子を対比的にとらえて書かねばならず、難しい問題であった。ちなみに、大問四で出題された蟹江杏「あの空の色が欲しい」は、この直前の場面を、2025年の入試数日前の授業で英進館では扱っている。

【対 策】

限られた時間内での精読力と記述力の養成は必須である。文章をしっかり読み込み、問われていることを明確にし、自分の言葉を加えながら解答する訓練を積むことが必要である。また、大問一について聞き取り問題と作文問題のどちらが出題されるかは事前にはわからないため、両方の対策が必要である。そして、幅広い語句の知識が求められていること、記述量が多いことをふまえると、語句問題についてしっかりと学習するとともに、文章理解や記述力を伸ばすために、幅広い読書経験や、辞書を使う習慣をつけ語彙力をつけることが必要である。

◆算数◆

【傾 向】

今年は2年ぶりに問題用紙が3枚構成になった。大問数5つと設問数22問は例年通りであったが、大問2・3・4については(1)や(2)で解いた数値をあとの問題でも使用するため、序盤で計算ミスをしてないかより注意して解く必要があった。また大問4の正八面体の展開図や大問5の折れ線の移動の問題など、生徒が解き慣れていないタイプの図形問題も出題された。なお、図形問題が22問中11問と全問題数の半分を占めた点も例年通りといえる。

【難易度】

今年度の合格者平均点は106.7点で、昨年度の114.8点と比べ、6.1点下がり、受験者平均も昨年度の88.6点から77.9点と10.7点下がったため、難易度はやや上がったといえる。大問2の(3)(4)のニュートン算の応用、大問4(3)(4)の正八面体の展開図の問題、大問5の(3)(4)の折れ線の移動の問題などは特に難しく、受験生にとっては厳しい問題だったといえる。そのため、大問2以降の後半の問題は、自分が解けそうな問題を優先して取り組む必要があった。

【対策】

定番問題は小6の夏期講習から使用する「ラ・サール攻略本」の徹底反復、図形問題は小6の10月から使用する「久留米附設中攻略本」の徹底反復によりそれぞれのタイプの処理能力(スピードと正確性)を上げる。そうすることにより、初見の問題や細々した作図の問題等に時間を費やすことができる。また家庭での日々の取り組みから「時間を計る」「計算を丁寧にする」「難しい問題も考えるようにする」などの積み重ねが重要である。過去問は小6の秋以降で最低5年分は取り組みたい。

◆社会◆

【傾 向】

今年は地理分野は産業、貿易、発電に関する問題、公民分野は日本国憲法に関する問題が中心に出題された。また地理分野では例年出題されていた形式の正誤問題が出題された。歴史分野飛鳥〜昭和と昨年に比べて範囲が広くなりほとんどが語句を答える問題であった。論述問題は、昨年より1題減って今年は3題出題された。

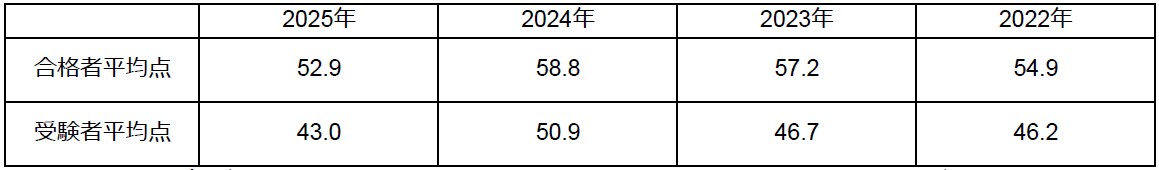

【難易度】

今年は難易度が難しくなり、例年より一層解ける問題をきちんと取る力が必要であった。歴史は2問以外全て語句問題であり、「湊川の戦い」や「(兵庫)県庁舎」と言った難問や「防波場」と言った資料から考える問題と幅広い知識の暗記が必要となってきている。また昨年はなかった「ア~エから誤っているものを1つ選べ,全て正しい場合はオと答えよ。」という形式の正誤問題が地理分野で出題されており、「直播方法」を考えさせる問題など見たことがない問題も多かったと思う。記述問題は「供給量」が増えているが「林業産出額」が減ったという資料から「木材価格の下落」に結び付ける問題だったため、難しかったと思われる。語句問題や記号選択問題の難易度が高くなっており、比較的答えやすい問題をいかに得点源にできるかが合否の鍵を握る。

【対 策】

地理・歴史・公民とも非常に高いレベルが要求されるため、その強化が必要となる。特に、今まで見たことがないような問題が多く出題されるので、問題の中からテキスト等でやった内容を見つけ出し確実に点数を取っていくかどうかが合否の大きなポイントとなる。そのためにも学校、塾等のテキスト内容の暗記が重要になって来る。文章中の語句(固有名詞・数詞)だけでなく、流れや地形との関連性、歴史的背景を併せて覚えていくことが必要である。テストの基本ではあるが難易度の易しい問題を確実に得点にすること、1題の問題に時間をかけすぎないこと。どのような問題が出題されても落ち着いて解答できるよう分野の偏りなく学習することが重要である。

◆理科◆

【傾 向】

例年通り4分野から各1題の大問4題構成で解答数は57個と昨年と比べ大きく減った。生物の長文穴埋め問題は、近年形式が統一されている。また、昨年度は普通の大問に変更されていた地学分野の問題は、今年度再び正誤問題に戻っている。今年度は記述が2題、グラフの作成が1題と昨年と比べ減少したが、記述・作図の問題は必ず出題されている。

【難易度】

昨年度は全体的に設問の難易度が高かったが、今年度は大問毎の難易度の差が大きかった。大問1は地学分野の正誤問題、大問2は生物分野から植物の光合成に関する穴埋め問題で、内容は基本的なものであった。出題形式になれていた受験生にとっては易しく感じる問題であった。大問3は「サインポールの見え方」についての問題で、物理分野の物体の運動についての考え方を問う問題であった。難易度は高くない問題だが、模様の動きに気付いた受験生と気づかなかった受験生で差がついた問題だろう。大問4は化学分野の溶解熱・中和熱に関する問題で、計算も煩雑であり難易度は高かった。合格者平均は57.1点、受験者平均は45.7点と昨年より6~7点低かった。

【対 策】

今年度は大問による難易度の差が大きかった。特に大問3・4は難易度が高く、時間が足りなくなった受験生も多かったと思われる。大問1・2の知識を問う問題で如何に正答数を増やすかが合格に近づくためのポイントである。小6の夏休みまでに生物・地学分野の基礎知識をしっかり覚え、物理・化学分野のパターン問題を確実に解くことができる力をつけておこう。2学期以降に問題の形式に慣れていくことで合格に近づくことができる。