【福岡県】福岡大学附属大濠中学校

福岡大学附属大濠中学校のHPは→こちら

2025-10-17更新

2025年度入試データ

| 入試日 | 合格発表日 | ||||||||||||

| 1月18日 | 1月21日 | ||||||||||||

| 募集人数 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||

| 160 | 男子 | – | 948 | 男子 | 572 | 934 | 男子 | 561 | 438 | 男子 | 281 | ||

| 女子 | – | 女子 | 376 | 女子 | 373 | 女子 | 157 | ||||||

| 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||

| 国語 | 60 | 150 | 男子 | 137 | 男子 | 非公表 | 男子 | 111 | 男子 | 98.9 | |||

| 女子 | 139 | 女子 | 女子 | 117.9 | 女子 | 106.9 | |||||||

| 算数 | 60 | 150 | 男子 | 150 | 男子 | 男子 | 127.3 | 男子 | 108.5 | ||||

| 女子 | 150 | 女子 | 女子 | 123.5 | 女子 | 102.5 | |||||||

| 社会 | 45 | 100 | 男子 | 89 | 男子 | 男子 | 69.6 | 男子 | 61.4 | ||||

| 女子 | 89 | 女子 | 女子 | 68 | 女子 | 58.6 | |||||||

| 理科 | 45 | 100 | 男子 | 92 | 男子 | 男子 | 75.1 | 男子 | 67.2 | ||||

| 女子 | 96 | 女子 | 女子 | 73.6 | 女子 | 64.5 | |||||||

| 合計 | 500 | 男子 | 非公表 | 男子 | 347 | 男子 | 非公表 | 男子 | 非公表 | ||||

| 女子 | 女子 | 347 | 女子 | 女子 | |||||||||

学校の特色

- 洗練された校舎

- 学校行事と学業のバランスの良い教育

- ハイレベル+ハイスピードの授業

- 一人一人の学習状況に応じた補充の徹底

- 一人一台iPad

学校情報

- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設費・制服代などすべて)の合計

(男子)約460,000円 (女子)約480,000円 - 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・教育充実費・施設費・積立金などすべて)の1か月の合計

61,900円 - 特待制度

甲種奨学生:授業料相当額を給付(原則在学期間中)

※入試の成績を考慮し、成績人物ともに優秀な者対象 - 学生寮

なし

高校進学情報

高校の入学定員:460名(内部進学生を除く)

卒業時まで中高一貫生のみのクラス

主な大学の入試推薦枠

早稲田大学、東京理科大学をはじめ、指定校推薦多数

福岡大学(医学部医学科含む)150名以上

主な大学の合格実績

こちらをご確認ください。

大学進学情報

- 難関国立大学、医学部医学科志望者が多い。

受験生へのアピールポイント!

福岡市の中心部に位置し、周囲を文化・体育施設に囲まれた、学びにも諸活動にも恵まれた環境が整っています。高校と連携した体育祭や

文化祭、部活動など、中高一貫校ならではの交流も魅力の一つです。

中学校では、基礎学力の定着と学習習慣の育成を大切にし、一人ひとりを丁寧にサポートしていきます。

傾向・難易度・対策

◆国語◆

【傾 向】

2025年度入試は、難易度・大問構成ともに、昨年度からの大きな変更はなかった。大問1の説明的文章、大問2の文学的文章においては、記号選択と記述がバランスよく出題されている。また、大問3には、漢字の読み書き、慣用句、言葉の意味などの知識事項を問う問題が出題されている。大問3は全部で20問あり、ここを確実に得点できるかどうかは、大きく合否を左右すると考えられる。さらに、説明的文章における資料と関連付けて解く問題、文学的文章における対話文形式の問題や表現の特徴に関する問題などもあり、総合的な国語力が要求されている。

【難易度】

説明的文章・文学的文章の内容そのものは標準的であったが、文章が長めである。特に、文学的文章は8ページに及ぶ長文で、読むだけでもかなりの時間を要すると思われる。また、設問数が多く、記号選択問題の各選択肢も長めなので、60分という制限時間内に解き終わるためには、一読して文章内容を理解するだけの正確な読解力と、かなりのスピードが必要になる。特に、指定字数のない長めの記述問題や、まぎらわしい記号選択問題などには時間がかかる。以上のように、全体的に難易度は高めで、かなりのレベルの国語力が必要である。

【対 策】

漢字・語句を確実に得点するためには、各種教材を使っての不断の努力が欠かせない。授業中の小テストはもちろん、オリジナルテストでも、漢字・語句は満点を目指して勉強することが必要である。語句の意味に関する記号選択問題は非常にまぎらわしいので、こまめに辞書を引くなどして語彙力を高めておくこと。また、読解のスピードアップを図るために、時間を計って文章題を解くという練習を積み重ねておくことが重要である。具体的には、大濠中の入試問題であれば、文章題の大問一つにつき、25分で解き終わるようにしておきたい。

◆算数◆

【傾 向】

大問数5題、小問数30問と昨年と同じであった。本年度の構成は、大問1で基礎知識を問う小問集合(計算・割合・和差算・数の性質・平面図形の面積)が出題されました。大問2では時計算で長針と短針の速さについて考える問題、大問3では規則性で、決められた【操作】を考える問題、大問4では平面図形で三角形の相似を探す問題、大問5では立体図形で四角すいの重なりを考える問題となっており、今年度も立体の切断が出題され、立体の重なりを考える問題であった。基本的な問題から思考力が試される問題まで、様々な単元から満遍なく出題されている。

【難易度】

今年は、初見で圧倒される問題が例年に比べ少なく、一部を除いて取り組みやすかった。大問1は難関校の標準レベルの知識が必要で、得点をするために一定の時間と粘り強さを要する。大問2の時計算は、よく出題されるパターン問題。ただし、最後の小問は難易度が高い。大問3の規則性は、操作の回数・辺の長さ・辺の本数・面積について、規則を調べあげる力が必要のため、完答するには難易度が高い。この大問に時間をかけすぎないことが重要。大問4・5の図形の問題は、難解までとはいかないが、難関校レベルの問題を数多く解いている経験値も必要。特に大問5は、図形知識やその知識を応用する力、作図能力を要するため、難易度は高いといえる。

【対 策】

英進館テキストの「九州地区完全攻略本」や「中学入試完全攻略本」を通して、様々な問題に触れたい。大濠以外の難関校の問題も一通り解いて、難関校ではどのような問題が小問集合で出るのかを知る必要がある。また、知識以外の、「各大問の時間配分」や、「確実に得点をする問題と、保留にする問題の判断」などは、過去問を通して行うと良い。やり直しの際も、難しい問題に時間をかけ過ぎず、解説を見て短時間で理解できる問題を一つでも多く増やして、効率的に得点を伸ばしていくように心がけたい。

◆社会◆

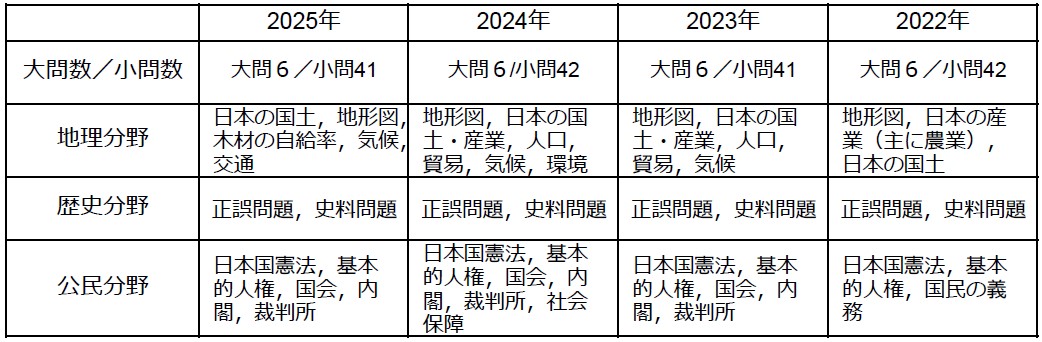

【傾 向】

地理分野は、全体的に資料の読み取り問題で、地形図において標高を正確に読み取らせる問題や、複数のデータを総合的に読み取らせる出題が目立つ。大問1の日本の国土をテーマにした出題では、地震や火山に関する語句や、文章の正誤を判断する問題で、正確な知識が必要とされた。歴史分野は、時代判別について正誤問題と資料を用いた問題、公民分野は、基本的人権と政治分野が中心の傾向である。今年度も昨年と同じく論述問題が4問出題されている。

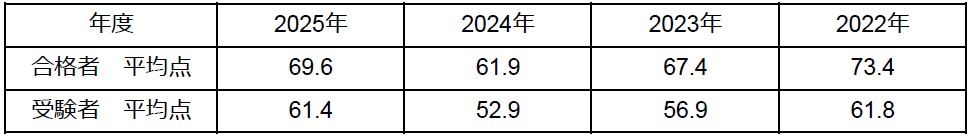

【難易度】

問題は他の福岡市内の私立中と比べ,判断に迷う正誤問題が多いため難度が高いが、昨年に比べると易しくなった。

【対 策】

各分野の語句について,ほぼ全てが漢字指定である。学習する際は漢字やアルファベットの語句などを正確に書いて練習する必要がある。論述問題は全分野にわたって出題される。語句を暗記するだけでなく,その説明ができるようにしておくこと。地理分野は地図帳を活用しながら,各地域の地形,都道府県の特色や地形図・統計をきちんと押さえておくこと。歴史分野は正誤問題の出題が多い。知識の暗記だけでなく,教科書を熟読し,歴史の流れや因果関係などもつかんでおくこと。公民分野は日本国憲法の条文,三権の働きやしくみなど、政治分野の基本を確実に身につけておくこと。

◆理科◆

【傾 向】

試験時間45分、100点満点。例年、大問数は8題で物理・生物・化学・地学分野から各2題ずつ出題される。記号・語句選択問題と計算問題がほとんどであり、記述式問題の出題率は低く、3年連続で出題されていない。ただし、小問は40問を超える分量であり、1問解くのに1分以上かけていたら時間は足りなくなってしまう。

【難易度】

受験者平均は6割~7割の間で推移しており、この3年で少しずつ平均点は上昇している。ただ依然として、問題の難易度は福岡地区の私立中学ではトップレベルであり、試験時間に対する問題数の多さも難易度を引き上げている要因である。中学入試でよく見る典型問題と、小学校での履修範囲を大きく超えた知識や複雑な計算・考え方が求められる難問が混在しており、大問ごとの難易度の差が大きい。

【対 策】

まず気をつけたいのが時間配分。試験開始と同時に問題全体に目を通し、取り組みやすそうなものから選んで解いていく必要がある。大問1から物理分野の出題をしてくることもある。物理分野などの難問は思い切って後回しにした方がよい。過去問や各校の入試問題を解く際に「制限時間」を設定し、落ち着いて問題を取捨選択、もしくは解く順番を考える訓練を積んでおく必要がある。また、当然ながら暗記をおろそかにしてはいけない。基本事項だけでなく、少しマニアックな知識であっても貪欲に吸収しておくべきである。そして、最後の決め手は「演習量」。過去問はもちろん、様々な学校の入試問題を、標準から応用レベルまでたくさん解いて、色々なパターンの問題に対応する力をつけておくこと。さらに、同じ問題を使ってより短時間で解く練習・演習が合格ライン突破の鍵となる。