中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析

【福岡県】西南学院中学校

西南学院中学校のHPは→こちら

2025-06-12更新

2025年度入試データ

| 入試日 | 合格発表日 | ||||||||||||

| 1月16日 | 1月18日 | ||||||||||||

| 募集人数 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||

| 160 | 男子 | 80 | 1087 | 男子 | 558 | 1075 | 男子 | 550 | 521 | 男子 | 285 | ||

| 女子 | 80 | 女子 | 529 | 女子 | 525 | 女子 | 236 | ||||||

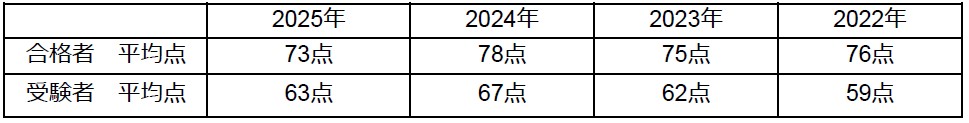

| 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||

| 国語 | 50 | 100 | 男女 | 非公表 | 男女 | 非公表 | 男女 | 72 | 男女 | 64 | |||

| 算数 | 50 | 100 | 76 | 63 | |||||||||

| 社会 | 40 | 100 | 73 | 63 | |||||||||

| 理科 | 40 | 100 | 71 | 61 | |||||||||

| 合計 | 400 | 260 | 293 | 250 | |||||||||

学校の特色

- 聖書を教育の土台とするキリスト教教育

- オンライン英会話や朝の読書など能動的な学びを通して身につける自主的な学習習慣

- 国際性の資質を磨くグローバル教育プログラム

学校情報

- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設拡充費・制服代などすべて)の合計

男子 約440,000円

女子 約470,000円

- 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・施設設備費・教材費などすべて)の1か月の合計

- 4月~1月 57,250円(4月のみ夏期補習費として4,000円加算)

2月~3月 46,750円 - 特待制度

なし - 学生寮

なし

高校進学情報

高校3年まで中高一貫クラス

文系のみ3年次より高校からの入学者との混合クラス

主な大学の入試推薦枠

■早稲田大学(7名)・慶應義塾大学(3名)・明治大学(3名)・青山学院大学(12名)・中央大学(5名)など

■西南学院大学推薦枠 計100名

主な大学の合格実績

こちらをご確認ください。

大学進学情報

- 国立大学合格者 97名

- 公立大学合格者 15名

受験生へのアピールポイント!

西南学院中学校は、笑顔あふれる素敵な学校です。1916年、宣教師C.K.ドージャーによって創立された、間もなく110周年を迎えるキリスト教教育の伝統校です。生徒の皆さんの個性を大切に、その賜物(たまもの)=個性・能力 を最大限に伸ばすことができるよう、日々教育内容を見直し、その刷新に取り組んでいます。本校で学んだ多くの卒業生の方々が、様々な場面で活躍され、母校での思い出を胸に職場訪問や、研修旅行でも尽力してくださっています。(希望者対象で、2024年度はオーストラリア研修とイギリス研修が中学生向けに実施されました。高校生対象にはベトナム研修、アメリカ研修も追加で実施され、卒業生が勤務するNASAの見学ツアーまで行うことができました!)勉強も、部活も、その他多くの学びができ、世界への可能性が広がる西南学院中学校で是非一緒に学びましょう!

傾向・難易度・対策

◆国語◆

【傾 向】

2025年度の全体の構成は、大問一が文学的文章、大問二が説明的文章、大問三が短歌と鑑賞文、大問四が言葉に関する問題という大問四つの構成で、概ね例年通りである。ただし、大問四は、昨年度はことわざの知識に関する条件作文の問題が出題されたが、今年度は二つの文の法則性に注目し、受け身の文に書き換える問題で、思考力を問われるものであった。大問三は昨年度と同じく短歌とその鑑賞文に関する問題で、条件に従い解答する条件作文の問題が出題された。大問一から三までの記述式の問題は6題で、昨年の8題から2題減り、多くは短めの記述で取り組みやすいものであった。

【難易度】

全体として例年通りの難易度であった。大問一の文学的文章の文章量は3ページと半分程度(約3000字)で、やや少なくなった。大問二の説明的文章の文章量は、昨年同様2ベージと半分程度(約3600字)である。大問三では、四首の短歌と鑑賞文を読んで解答する問題が出題され、発想力と語彙力が試されている。また、全体で読むスピード、内容を正しく把握する力が求められる。記号選択の問題に関しては解答を迷う問題は少ないが、大問三のように発想力が要求され考える時間が必要な問題もあるので、時間配分に気を付ける必要がある。大問四は、問1で似た法則の文を選択することができても、実際、法則にそって新たな文を作成する問2はやや難しかったと思われる。

【対 策】

文学的文章と説明的文章は文章量が多いため、日ごろから素早く問題を読み解く練習が必要になってくる。長めの記述にも対応できるように、記述問題の多い他の中学校の過去問などに取り組んでおくとよい。短歌の問題については、その情景や気持ちをイメージする力を身につけておきたい。語句は、学んだ言葉、知識を日常生活で活用していく習慣を身につけ、幅広い知識を習得する必要がある。各種テストの見直しもしっかり行うことが重要である。

◆算数◆

【傾 向】

試験時間は50分、出題数は大問数が例年同様の6問構成であった。また。小問数は長らく20問であったものが、昨年から24問となり今年も同じ24問となっている。大問ごとの出題単元は、次の通りである。大問1では、計算問題が2問、場合の数、約数、速さ、比例、図形の面積がそれぞれ1問ずつの計7問の小問集合が出題されている。大問2も小問集合ではあるが、大問1よりも難易度が高く、逆算、図形の角度、速さとグラフ、円グラフ、立体の表面積、数列がそれぞれ1問ずつ出題されている。大問3は変則的に速さの変わる旅人算の問題、大問4は資料の整理が出題されている。大問4の資料の整理では、ここ3年出題されている資料をきちんと読み取る力がいる問題となっている。大問5は正六角形を使った合同や相似を用いて解く平面図形の問題、大問6は容器を傾けたときの水量を求めさせる問題であった。

【難易度】

複雑な計算が必要な問題がないため、ひとつひとつきちんと取り組めるような問題構成であった。しかし、平面図形や立体図形において、自身で作図をして考える必要のあるものが出題されており、イメージして作図できない生徒にとっては難易度が高いものとなっている。資料の整理についてはまだ問題に触れる機会も限られて経験を積めず、思考力も問われるため難易度としても高い。

【対 策】

例年、標準的な問題が多く出題されるため、確実に得点していくことが合格のために必要となる。速さに関してはグラフを絡めて出題されることが多いので、速さを苦手とする場合にはグラフが伴う問題の経験を積んでおくとよい。また、近年の中学入試では、代表値(平均値・中央値・最頻値)に関する問題が資料の読み取りと合わせて出題される傾向がある。まだ、出題されるようになって3年ほどのため、西南学院中の過去問だけにとらわれることなく、他校の代表値に関する問題に取り組む機会を作る必要がある。

◆社会◆

【傾 向】

論述問題は,2022年は4題出題されたが,2019年から毎年2題ずつされている。本年も2題の出題であった。語句で答える問題はここ3年間8問で、2024年は7題、本年も7題であった。文章や資料を見て答える問題が多く、解答を導くキーワードを、早く、正確に見つける必要がある。

【難易度】

【対 策】

地理分野は,重要語句とともに関連する資料や図表は必ずチェックしておくこと。日本地理では、各地の産業の特色について、統計とともに確認をすること。また、貿易に関する資料も多く出題されており、世界の統計も確認をしておきたい。歴史分野は,各時代の出来事や人物を整理し,その内容を教科書で確認し、細かい部分まで理解することで正誤問題や論述問題に備えたい。さらに、他の分野よりも、語句で答える問題が多いため、漢字で書く練習が必要である。公民分野は,政治・経済ともに重要語句を確認し、特に、アルファベット系の語句は、その内容と日本語での意味まで理解しておく必要がある。またその年の時事に合わせて政治・経済・国際関係のことがらは確認しておこう。

◆理科◆

【傾 向】

昨年4題だった大問が、1題増えて5題の形式に戻った。しかし、小問数は33題と昨年とほぼ変わっていない。教科書内容を中心とした知識を求められる出題が多い中、計算問題が6題と例年より多く出題されている。この計算問題の多さは、今までの西南学院中学校では見られなかった。図やグラフ、表の読み取りだけでなく、会話文を追いながらの説明など、問題文の丁寧な読み取りが求められる問題もあった。

【難易度】

問題の難易度は昨年よりやや難しめになっている。特に前述した計算問題や、記述の問題は、問題文をよく読んでいないと正解を導き出すことは困難だったかもしれない。難易度の高い問題に時間が割けるよう、問題を解く順番などについても注意が必要である。教科書内容を理解することはもちろんのこと、理科に関する計算問題への慣れや時事問題についても興味を持つことが重要である。

【対 策】

① 基本事項は必ず身につけること。そのために、テストで間違えた問題は繰り返しやり直そう。

② 学校の教科書は必ず読み込もう。図や表、実験の方法まで確認しよう。

③ 問題を解く前に、順番づけを行うこと。時間配分を、日頃のテストから練習をしよう。

④ キーワードチェックは抜けなく行うこと。数値だけでなく、「何を聞かれているのか」までしっかりと問題を読み込もう。

⑤ 普段の生活においても、理科に関わる時事に興味を持ち、確認しておこう。