中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析

【福岡県】上智福岡中学校

上智福岡中学校のHPは→こちら

2025-06-20更新

2025年度入試データ

| 入試日 | 合格発表日 | ||||||||||||

| 1月14日 | 1月16日 | ||||||||||||

| 募集人数 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||

| 160 | 男子 | 80 | 876 | 男子 | 444 | 864 | 男子 | 441 | 497 | 男子 | 255 | ||

| 女子 | 80 | 女子 | 432 | 女子 | 423 | 女子 | 242 | ||||||

| 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||

| 国語 | 60 | 100 | 男女 | 90 | 男女 | 非公表 | 男女 | 70.2 | 男女 | 63.9 | |||

| 算数 | 60 | 100 | 96 | 72.1 | 62.4 | ||||||||

| 社会 | 40 | 50 | 49 | 36.6 | 31.7 | ||||||||

| 理科 | 40 | 50 | 49 | 33.5 | 28.5 | ||||||||

| 合計 | 300 | 261 | 男子 | 185 | 212.4 | 186.5 | |||||||

| 女子 | 185 | ||||||||||||

学校の特色

- 完全中高一貫、キリスト教カトリック修道会が経営母体とする学校。

- For Others,With Others他者の為に、他者と共に何ができるかを考え、生徒一人ひとりが活躍できる環境がある。

- 英語教育に力を入れ、スタディツアーなどの活動を通し、世界で活躍できる人材の育成を目指す。

- 上智大学の出張授業やボランティア活動など、地域共創に力を入れ、産学官連携で次世代のリーダー育成に力を入れている。

学校情報

- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設費・制服代などすべて)の合計

入学金・施設費 260,000円+制服・鞄・ChromeBookなど 250,000円 - 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・教育充実費・施設費・積立金などすべて)の1か月の合計

45,900円 - 特待制度

なし - 学生寮

なし

高校進学情報

高校からの入学者なし

主な大学の入試推薦枠

明治大学・中央大学・立教大学・関西学院大学・同志社大学・東京理科大学・青山学院大学・成蹊大学・

西南学院大学・福岡大学・芝浦工業大学・近畿大学・日本歯科大学・福岡歯科大学・南山大学・明治学院大学・立命館アジア太平洋大学 など順不同

主な大学の合格実績

こちらをご確認ください。

大学進学情報

- 東京大学2名、一般受験、総合型推薦での合格。

- 大阪大学、九州大学、熊本大学、鹿児島大学など国立大学に合格。

- 早稲田大学、慶応義塾大学、明治大学、立教大学に総合型推薦や一般受験でも合格。

- 海外の医学部にも合格するなど生徒それぞれの意向に寄り添った進学先を応援する。

受験者へのひと言!

上智福岡では、入学してオリエンテーション合宿などを通し、仲間作りや過ごしやすい学校とは何かを一緒に考え、

5月に行われる体育祭では高校三年生が競技など、優しく教えてくれるなど、他学年との交流もあり楽しい学校生活が待っています。

今は大変な受験勉強ですが、頑張ってください。

傾向・難易度・対策

◆国語◆

【傾 向】

全体の構成は大問一が説明的文章、大問二が文学的文章で、大問三は漢字と知識事項(敬語)という大問三題構成であった。大問一、大問二ともに、傍線部の内容を説明する問題が多く出題されている。全体の設問の内容は、記号選択、空欄補充、記述、漢字の書き取り、語句の知識など多岐にわたる。

記述式問題は、大問一で二問、大問二では二問出題されており、昨年の計八題から比べると問題数は半減した。しかし、難易度は比較的高く、記述力に重点を置く傾向は、本校の大きな特徴である。また、昨年度は文章の内容についてまとめたノートの空欄を埋める形式だった出題が、今年度は会話文の空欄を埋める形式で出題された。

【難易度】

昨年同様、大問三で漢字と語句がまとめて出題されている。昨年は、漢字の書き取り、呼応の副詞、ことわざが出題されたが、今年は、漢字の書き取り、敬語表現のみが出題された。大問三の難度は標準的である。

大問一では、記述式問題の二問はともに比喩表現がたとえている内容を問うもので、難しかった。大問二においては、問三の登場人物の心情を問う正誤問題は、まぎらわしい選択肢もあり、難しかった。また、問五の記述問題も、抽象的な内容が問われており、難易度が高かった。大問一・二はどちらも本文全体を精読して解答する必要がある問題となっており、難度はやや高めである。昨年より記述問題が減ったことが目立つが、全体の難易度としては、昨年度並みだと思われる。

【対 策】

特徴である記述式問題の対策として、説明的文章は、接続語・指示語を手がかりに、本文中の使えそうな言葉に傍線を引くこと、文章の構成の型を覚えておくこと、文学的文章では登場人物の会話・思考・行動に注目することが重要である。失点を防ぐため、問題の条件に沿った必要な要素をきちんと使用しているか、文末は設問にあっているかなどの確認が必要である。また、時間配分に気を付けることも重要である。ここ数年間、傾向は大きく変わっていないので、過去問を解いて練習しておくとよいだろう。

◆算数◆

【傾 向】

大問数6題、小問数27問と例年通りの構成。今年度は大問1が計算問題と小問集合、大問2は速さ(ダイヤグラム)、大問3は場合の数、大問4は売買損益で、例年通り大問1~大問4はオーソドックスな受験算数の問題だった。大問5は平面図形(図形の移動)の問題で、5つの大円を組み合わせた図形の周りを小円が回る問題,大問6は規則性(会話文形式)で、生徒と先生の会話の内容から規則に気づき、解法を見つける問題だった。上智福岡では、「条件整理の問題(ルールの問題)」や「会話文形式の問題」が直近の10年間の入試で6回ずつ、うち4回はここ5年間で出題されている。

【難易度】

今年度は、例年通りの難易度。大問1は確実に正解しておきたい。大問3の(3)や大問5の(3)、大問6の(3)を難しいと感じた生徒も多かったと思われる。大問4の(3)は原価の合計金額や売上げを求める際に桁数が大きくなるため、計算間違いに注意して確実に正解したい。大問5の(2)は点Qが動く部分の半径と中心角を把握できれば正解できる。大問6(1)は会話文を読み解くことができれば、比較的解きやすい。落ち着いて読むためにも各大問毎の時間配分を意識しながら解き、大問6に充てる時間を十分に確保したい。

【対 策】

中学受験でよく扱われる単元「食塩水」、「速さ」、「場合の数」、「売買損益」、「規則性」、「平面図形」、「立体図形」は,夏期講習以降扱う「単元別確認テキスト(赤単)」で徹底反復し、速く正確に解く練習をする。後半の大問2つは初見の問題であることが多いので、大問4までのオーソドックスなタイプの問題を速く正確に解くことができると、後半に十分な時間を残すことができる。また、近年大問6で出題される可能性が高い初見の長文問題に備えて、時間配分を気にしながら過去問演習を繰り返し行う必要がある。合わせて国語力(読解力)を身に着けることも大切である。ここ数年頻出である条件整理の問題(ルールの問題)は、公式や解き方を覚えるだけでは正解することが難しいため、答えを出すだけでなく日頃から考える時間を大切にし、図や表を書きながら解く練習が必要となる。

◆社会◆

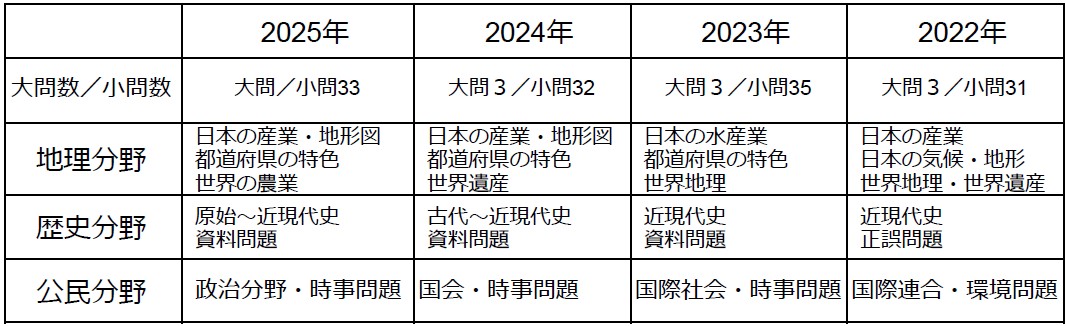

【傾 向】

出題単元について、地理分野では、日本の地形・産業・気候・公害、都道府県の特色、地形図、そして世界の農業が出題された。歴史分野では、原始~近現代史における人物名、出来事などを写真や資料を見て答えさせる問題が出題された。公民分野では政治分野と国際社会に関する出題があった。すべての大問において、文章や会話文を読ませ、その中から地理・歴史・公民の関連問題を幅広く出題しているのは例年通りであった。文章記述問題については昨年度の4題に対し、今年度は2題出題されている。また、昨年から出題されている「文章・資料・会話文からの読解問題」が今年度も4題出題されている。

【難易度】

今年度は、基本的な語句や論述問題も多く出題されているが、思考力や判断力を問う問題の中に時間を要するものが含まれており、昨年に比べると難化した。

【対 策】

地理分野は、日本の地形については地図帳を活用しながら覚えていき、都道府県の特色、統計資料などはきちんと整理して正確に暗記しておくことが必要である。歴史分野では、原始から現代まで幅広く出題されている。そのため、各時代の流れと人物・出来事などを年表や写真・史料と結び付けて理解しておくことが必要である。公民分野では、教科書の語句に加え、「SDGs」といった時事的な内容も出題される。日頃からニュースや新聞で世の中の出来事にも関心を持って学習を進めていくことが大切である。

◆理科◆

【傾 向】

例年通り、2025年度も大問4題(50点満点)の出題形式であった。大問1が地学分野、大問2が生物分野、大問3が化学分野、大問4が物理分野の構成となっており、ここ数年の構成を踏襲している。今年はそれぞれ、大問1「地層のでき方とボーリング」、大問2「花のつくり、日照時間と開花の条件」、大問3「金属と水溶液の性質」、大問4「浮力とてこ」についての出題であった。本年度は、全体の問題数が減り(31問→28問)、計算問題は増加した(6問→12問)。

【難易度】

直近3年間の受験者平均点は、27.8点(2023)→29.2点(2024)→28.5点(2025)となっている。オーソドックスな中学入試問題をベースに、図表やグラフを使った問題や与えられた条件からその場で考える問題が出題される。計算問題は公式に当てはめて解くような問題はあまりなく、問題文に沿って解法を考えさせる問題が多いので、比較的難易度が高い。特に大問3の中和に関する計算問題は、問題文の意味を正確に理解して解き進める必要があり、最後の問題はかなりの計算力を要する。近年、語句や選択問題でも基本レベルの問題が少なくなっており、受験生によっては難しく感じられるのではないかと思われる。

【対 策】

まずは、日頃の授業で学習していく基本事項を確実に理解していくことが必要である。また、実験結果から規則性を見つけ、その結果を参考にして考えさせる問題が出題されることもあるため、過去問を利用してその場で考える問題に触れておく必要がある。同様の形態の問題が他の私立中入試でも出題されているため、「九州地区中学入試完全攻略本」などを使い、いろいろな入試問題に目を通しておくと良い。ここ数年で話題となった時事問題・環境問題にも精通しておくことも大切である。