中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析

【佐賀県】弘学館中学校

弘学館中学校のHPは→こちら

2025-06-28更新

2025年度入試データ

| 入試日(適性検査型) | 合格発表日 | ||||||||||||

| 12月15日 | 12月23日 | ||||||||||||

| 募集人数 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||

| 90 | 男子 | – | 95 | 男子 | 非公表 | 90 | 男子 | 非公表 | 非公表 | 男子 | 非公表 | ||

| 女子 | – | 女子 | 女子 | 女子 | |||||||||

| 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||

| 適性検査Ⅰ | 50 | 50 | 男女 | 非公表 | 男女 | 非公表 | 男女 | 非公表 | 男女 | 31.7 | |||

| 適性検査Ⅱ | 50 | 50 | 15.5 | ||||||||||

| 合計 | 100 | 48 | 47 | ||||||||||

| 入試日(一般) | 合格発表日 | ||||||||||||

| 1月6日 | 1月9日 | ||||||||||||

| 募集人数 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||

| 90 | 男子 | – | 629 | 男子 | 非公表 | 605 | 男子 | 非公表 | 非公表 | 男子 | 非公表 | ||

| 女子 | – | 女子 | 女子 | 女子 | |||||||||

| 英語は理社と選択 | |||||||||||||

| 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||

| 国語 | 60 | 100 | 男女 | 非公表 | 男女 | 非公表 | 男女 | 非公表 | 男女 | 66.4 | |||

| 算数 | 70 | 100 | 58.7 | ||||||||||

| 社会 | 50 | 50 | 31.1 | ||||||||||

| 理科 | 50 | 50 | 33.1 | ||||||||||

| 英語 | 50 | 100 | 81.9 | ||||||||||

| 合計 | 300 | 120 | 173 | ||||||||||

学校の特色

- 中高一貫6年間の教育。

- 充実の教師陣がきめ細やかにサポート。

- 難関大や医学部進学を目指すことができる。

- 寮内のWi-Fi環境も完備され、入学後も継続して英進館中高一貫講座など受講可能。

学校情報

- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設費・制服代などすべて)の合計

約124,700円 - 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・教育充実費・施設費・積立金などすべて)の1か月の合計

78,000円 - 特待制度

①資格:入学試験の成績が特に優秀であった生徒

②特典:入学金150,000円、授業料相当分37,000円(毎月)、入寮準備金100,000円、月寮費男子33,000円女子37,000円(毎月)を免除

- 学生寮

1学年の定員:定員は特に定めなし

入寮時納入金合計:100,000円

毎月の納入金合計:男子 81,700 円 女子 85,700円

高校進学情報

高校からの入学定員:90名*内部進学生を除く

高校2年から高校からの入学者との混合クラス

主な大学の入試推薦枠

早稲田大学・明治大学・東京理科大学・中央大学・関西学院大学・立命館大学

主な大学の合格実績

こちらをご確認ください。

受験生へのアピールポイント!

毎年、入学式で学校⾧は「今日から東大を目指して頑張ってください。君たちには全員その可能性があります。」と新入生に檄を飛ばします。これは東京大学にチャレンジする学力があれば、国内外どんな分野でも、自己ロマンを実現できるだけの可能性が広がるという意識づけです。

学園設立当初から、「東大をめざせ」という言葉に多くの生徒たちが勇気づけられ、総力を最大限に発揮し、東大を含めた難関大学に入学していきました。卒業生の中には官界、法曹界、金融・マスコミなどのビジネス界に進んだ者や、大学の研究職あるいは医師になった者も多く、近い将来わが国のリーダーとなるような存在です。

傾向・難易度・対策

◆国語◆

【傾 向】

2025年入試の大問構成は、例年通りの大問3題構成であった。大問1は説明的文章。池内了『科学の考え方・学び方』からの出題で、「科学の知」についての考察を述べたものであった。大問2は文学的文章(小説)。奥田英朗『向田理髪店』からの出題。大問3は森下典子『こいしいたべもの』からの出題。筆者の幼少期の読書体験に関する随筆文であった。記述問題は3題であった。

【難易度】

間違いやすい入試頻出の漢字の読み書き問題や、語句の意味に関する問題、文章内容の把握・心情説明の記号選択問題、空欄補充問題、15字~90字程度という字数での記述問題が出題され、総合的な国語力が試されている。特に記述問題は、各大問で出題され、確かな記述力が求められた。また、登場人物の行動の理由を説明させる、空欄補充形式の書き抜き問題も出題された。総合的な難度は高いと言えるであろう。

【対 策】

語彙力・読解力・記述力ともに高いレベルが要求される。日頃からさまざまな文章に触れ、慣れ親しんでおくことが必須である。その際、わからない語句をすぐに辞書で調べ、語彙力を豊かにしていくことが重要である。また、精読力と記述力の養成を常に意識して学習を行い、毎回、文章をしっかり読み込み、問われていることを明確にし、答える内容をまとめる訓練を積むことが必要である。

◆算数◆

【傾 向】

大問数5問は例年と変わらず、小問数は24問の出題となっている。出題単元は、大問1は計算を含む小問集合、大問2は食塩水、大問3は速さ(グラフを利用)、大問4は平面図形(円の移動)、大問5は規則性という構成であった。昨年度出題された立体図形が、今年度は平面図形に変わったということはあるものの、全体としては大きく変化しているわけではなく、中学入試頻出の単元から万遍なく出題されている。

【難易度】

大問1は計算問題と小問集合で、受験算数では基礎的な内容であり、確実に正解したいところである。大問2、3は中学入試頻出の食塩水、速さ(グラフの利用)の問題が出題された。各大問の最後はやや難易度が高いものの、標準的な問題が中心であった。大問4の円の移動は、受験生には馴染みのある取り組みやすい問題であったと思われる。ただし、円周率3.14を使った計算が必要であるため、計算間違いをしないことが大切である。大問5は円板を移動させる問題で、やや難問であった。

【対 策】

小問集合の計算問題、濃度の計算、円周率を使った計算などが出題されているため、しっかりした計算力を身につけることが大切である。出題されている問題は標準的な問題が大半である。そのため、英進館の「単元別確認テキスト」を反復練習し、解法をしっかりと定着させることが大切である。特に食塩水、速さは頻出単元であるため、より一層力を入れて練習をしておきたい。

◆社会◆

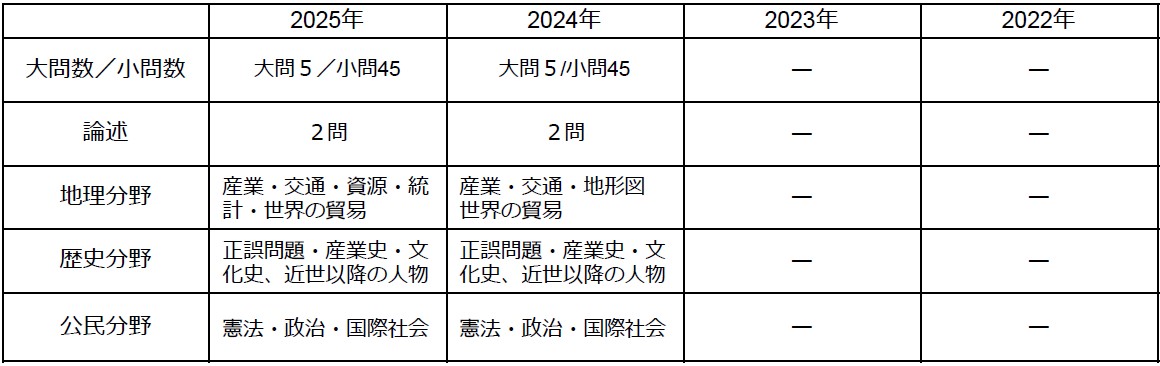

【傾 向】2021年〜2023年は試験科目に社会はありませんでした。

大問構成は昨年と変わりない。大問1は公民政治分野、大問2は公民国際関係、大問3は歴史、大問4・5は地理分野が出題された。公民政治分野は、日本国憲法に関する問題、公民国際関係は、パリオリンピックを題材にした国際社会の問題が出題されている。歴史分野では、古墳時代から現代までの政治・文化・産業など幅広く出題され、語句回答が9問、記号選択が11問出題されている。地理分野では、工業・資源エネルギー・農業・水産業・食生活に関する問題が出題され、統計資料やグラフを読み取る問題が9問出題されている。各分野を通して、文章正誤判断の問題が11題出題されており、正確な知識を持って確実に読み取る力が求められる。

【難易度】

基本的な問題が多く出題されているが、文章の正誤判断や統計・グラフの読み取りが確実にできるかどうかで差がつく。

【対 策】

公民分野では日本国憲法の条文に関する知識、国会・内閣・裁判所等のしくみや役割をしっかり整理しておくこと。また、国際関係に対して日本と関係の深い国の特徴をおさえることや時事に触れて世界の様子を知っておくことが必要である。

歴史分野では基本的な語句を暗記するだけでなく、時代ごとの流れ・人物・出来事を整理し、明治時代以降は特に年代を覚えて流れを掴む学習が必要である。

地理分野では、農業・工業・水産業・資源エネルギー等の基本的な内容をおさえることと、地図で確認しながら各都道府県の位置や特徴をしっかり覚えることが重要である。統計知識もしっかり身に付け、グラフや資料が何を示しているのかを判断するために様々な資料・グラフ読み取りの問題に触れておくとよい。

◆理科◆

【傾 向】

試験時間50分、満点は50点。例年通り化学・地学・物理・生物の4分野から各1題の大問4題構成であった。解答数も42題と例年とほぼ変わっていない。全体的に問題文が長いものが多く、今年は物理、昨年は生物で会話文形式の問題が出題されている。昨年はグラフを書く問題が出題されていたが今年は出題されなかった。全体的に計算問題が多く出題されている。

【難易度】

例年、用語を書かせる問題は少なく、今年は大問2の地学分野で台風や自然災害に関する用語のみであったが、「予報円」や「暴風警戒域」など若干難易度が高いものが出題されている。計算問題が増えており、今年は問題総数42題に対して18題が計算問題であった。計算問題では、規則性を読み取って解き進めていくような中学入試では比較的定番のものが多いが、一部難易度の高い問題が出題されている。全体的に長文が多く、表や図の読み取りも必要になるので、思考力と判断力が必要とされる入試問題である。難易度は昨年よりも上がっているように思われる。

【対 策】

基本問題から応用問題まで幅広く出題されているが、難易度の高いものが多いので、小6の1学期までには一般的な中学入試問題を理解し、夏からは難易度の高い問題に挑戦していきたい。今年は大問1の化学(メタンとプロパンの燃焼)と大問3の物理(てこ)で計算問題が多く出題されているが、難易度の幅は広いので、自分が得点すべき問題を取捨選択する判断力を身に着けておきたい。合わせて毎年出初見の長文が必ず出題されるので、普段から多くの問題に取り組み、自分自身の知識の思考力を使って冷静に、時間内に問題内容を読み取り、判断し、正解を導き出す訓練をしておく必要がある。