【長崎県】青雲中学校

青雲中学校のHPは→こちら

2025-06-20更新

2025年度入試データ

| 入試日(一般) | 合格発表日 | ||||||||||||

| 1月11日 | 1月15日 | ||||||||||||

| 募集人数 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||

| 200 | 男子 | – | 753 | 男子 | 549 | 745 | 男子 | 541 | 670 | 男子 | 479 | ||

| 女子 | – | 女子 | 204 | 女子 | 204 | 女子 | 191 | ||||||

| 試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||

| 国語 | 60 | 150 | 男女 | 143 | 男女 | 非公表 | 男女 | 98 | 男女 | 96 | |||

| 算数 | 60 | 150 | 150 | 93 | 90 | ||||||||

| 社会 | 40 | 100 | 96 | 70 | 68 | ||||||||

| 理科 | 40 | 100 | 96 | 62 | 61 | ||||||||

| 合計 | 500 | 441 | 専願 180 | 325 | 315 | ||||||||

| 併願 210 | |||||||||||||

学校の特色

- 中3より東大コース、医学部難関大コースに分かれる

学校情報

- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設費・制服代などすべて)の合計

男子412,400円 女子448,400円

- 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・教育充実費・施設費・積立金などすべて)の1か月の合計

55,500円

- 特待制度

なし - 学生寮

1学年の定員:約100名(男子寮のみあり)

入寮時納入金合計:120,900円

毎月の納入金合計:79,000円

高校進学情報

高校からの入学定員:男女合わせて50名

高校1年まで中高一貫クラス

高校2年から高校からの入学者との混合クラス

主な大学の入試推薦枠

***

主な大学の合格実績

こちらをご確認ください。

大学進学情報

- 医学部志望者が多く、2025年度は国公立大学医学部に45名、私立大学医学科に58名合格

- 医学科のみならず、文系・理系ともに幅広い進路を実現している

傾向・難易度・対策

◆国語◆

【傾 向】

昨年度、慣用句の出題(5問)が大問二として独立し、大問構成が五題となった。その形式を引き継ぎ、今年度も大問5題の構成であった。漢字は大問一として従来どおり独立しており、残りの文章題は三題で、論説文、物語文、随筆文が昨年同様、出題された。昨年度、語句の意味を選ばせる問題の出題がなくなったが、今年度も語句の意味を選ばせる問題の出題はなかった。全体として選択肢の問題がほとんどを占める傾向は変わらない。

大問一の構成は、記号選択問題6問と記述問題が1問であった。大問二の構成は、記号選択問題5問と記述問題1問であった。大問三の構成は、記号選択問題6問、抜き出し問題が1問となっている。記述問題は1行以内の指定と2行以内の指定の2問で、字数指定の問題は姿を消した。今年度は語句の注釈はなかったが、難しい表現も多く、これまでどおり、高い読解力が必要とされる。

【難易度】

今年度の受験者平均は96点、合格者平均98点であった。昨年度は受験者平均100点、合格者平均105点/点であったことを考えると、全体的にやや難化した。漢字は、六年生修了レベルの漢字の音読みを含む二字熟語がほとんどであった。記号選択は、比較的難易度が低い問題もあるが、選択肢の中に紛らわしいものも含まれるので、本文と選択肢を丁寧に照らし合わせる必要がある。

記述問題は、本文から複数の部分を利用し、解答する形式である。これまでどおり「問われていること」を明確に把握する力が必要であり、制限時間で書き上げる技術力も求められる。

【対 策】

合格者と受験者平均の乖離が小さいので、国語では大きく差がつかない試験であったが、逆に国語で押し負けると合格が厳しくなるとも言えるので、国語の対策を怠ることはできない。

論説文では、文章構造の理解をもとに、段落ごとの関係性、そして、文章全体の主旨を把握することが必要である。物語文においては、登場人物の人物像を文章全体で把握したうえで、心情を会話や行動、情景描写から正確に理解する必要がある。

青雲中では、記号選択問題の出題が多いため、本文の根拠となる部分と選択肢の表現を照合し、正誤を判断する力が求められる。記述問題だけに限らず、選択問題においても、解答の根拠となる箇所に傍線を引き、選択肢の表現と本文の内容を対照し、本文に一番近い表現を見つけるという一連の流れを普段から徹底すること。語句の知識は可能な限り身につけよう。なお、漢字は、形だけでなく、意味も含めて、六年生修了レベルの漢字を中心に、五年生修了レベルのものも含めて確実に理解し、書けるようにしておくこと。

◆算数◆

【傾 向】

大問は例年同様、5題の構成であった。小問数は今年度は22題で、例年通りだった。大問1では、計算問題や文章題、平面図形、立体図形の問題などの幅広い分野から出題された。2~5は、場合の数、平面図形、規則性、時計に関する問題が出題された。他には、和と差に関する問題、食塩水の濃度、図形の移動や立方体の切断の問題も出題されやすい。

【難易度】

様々な単元の基本から応用レベルまで幅広く出題される。青雲中の入試問題の特徴は、設問ごとの難易度の差が大きいことと、合格者平均と受験者平均の差が小さいことである。2025年度は、合格者平均が93点(150点中)、受験者平均が90点と3点差であった。また近年、立体の2回切断、会話形式の問題、今年度の大問4や2023年度の大問5のような試行錯誤が必要な問題など、難易度が非常に高い大問が出題されている。

【対 策】

出題される範囲が広いため、まずは『単元別攻略テキスト』や『ラ・サール攻略本の教材を繰り返しこなし、中学入試特有の解法を身に着ける必要がある。また、確実に正解したい問題とそうでない問題とでは、難易度の差が大きいため、日頃の過去問演習や問題演習の際、しっかりと時間を計って問題を解き、易しい問題を見極め、正確に解く練習をしておくとよい。

◆社会◆

【傾 向】

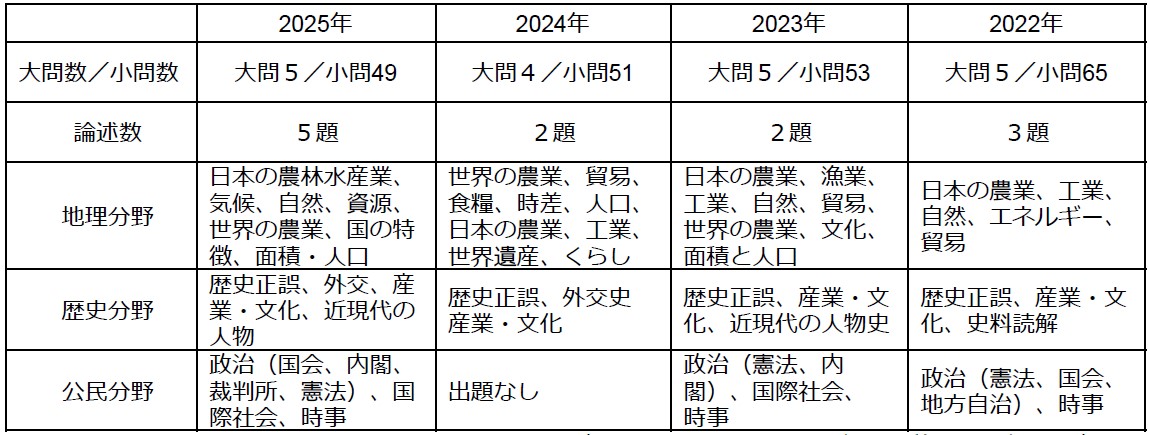

大問数は5題、小問数は49題であったため、昨年と比べて大問数が1つ増えたが、一昨年までは大問数5題であったことから、元の形式に戻ったと言える。大きく変化した点として、例年1〜3題であった論述問題の出題数が、5題に増えている。これは直近5年間では最も多い出題数である。昨年の問題より、世界地理に関する問題が増えており、昨年はサミット、今年はオリンピックと、時事的な内容をテーマにした出題であることが多い。また、昨年はほとんど公民分野の出題がなく、今年に関しても知識を問う問題は、小問数で5問ほどの出題しかなかった。

【難易度】

今年度は、合格者平均点は70点(昨年は78点)、受験者平均点が68点(昨年は75点)と昨年を大きく下回っている。上述の通り、論述問題が増えたことが大きな要因であるが、例年に比べると世界地理の統計を問う問題や、時事的な内容を含む問題が多く出題されており、問題は明らかに難化しているといえる。

【対 策】

地理分野で例年出題される統計に関する問題に向けて、基本的な統計の暗記と合わせて、各都道府県の特徴もしっかりとおさえ、過去問を使って練習をしておくこと。また、本年は世界地理の割合が高く、主要な国の統計やようすも問われるため、対策が必要である。歴史分野では、出題される時代に偏りがないので、各時代の特徴を抜けなく押さえ、時代判別もできるようにしておくこと。公民分野では、政治に関する正誤問題へ向けて、各機関のしくみや役割、憲法の基本的な内容等をしっかり整理しておくこと。また、時事問題では、おもな出来事とその周辺知識を確認しておくこと。論述問題では、単に知識を問うだけでなく、資料を見て考えさせる問題が増えている。学校の教科書に用いられている絵、写真や史料にも目を通しておくこと。

◆理科◆

【傾 向】

試験時間は40分、満点は100点。今年度も例年のように大問数は5題、小問集合が1題と物理・化学・生物・地学の4分野から1題ずつ出題されている。大問1は小問集合(10題)、大問2の化学分野は物質の分類に関する問題、大問3は地学分野の地層に関する問題、大問4は生物分野のインゲンマメの生育に関する問題、大問5は物理分野のばねとてこに関する問題であった。

【難易度】

合格者平均点は一昨年の73点、昨年の70点に対し今年度が62点となっており、今年度はやや難化した。今年度は2021年を最後に出題がなかった記述問題が4題出題された。大問4の生物分野の記述はインゲンマメとトウモロコシ、カボチャを一緒に栽培する利点を考えるという、非常に難解な問題であった。大問5の物理分野のばね・てこの問題は昨年よりは解きやすいと思われるが、少々複雑な小問も含まれているため、解くべき問題をしっかり選別する必要がある。

【対 策】

大問1の小問集合や、その他の大問で出題される典型的な問題は、確実に得点できる力をつけておきたい。物理・化学・生物・地学の各分野からまんべんなく出題されるので、苦手分野をつくらずに、総合的な知識を身につける必要がある。計算問題については、文章中の条件や図表を正確に読み取り、各大問の前半の問題は得点できるようになる必要がある。思考力を必要とする問題も数題出題されるので、事実をただ暗記するのでなく、「なぜそうなるのか」を日頃から考え、検証し、応用できる力をつけていく必要がある。